相愛教室風景

ご覧になりたい写真をクリックしてみて下さい。

風を使って!~風車をつくろう~ 2025/4~5月

墨でえがこう!~サックスとトランペット~ 2025/3~4月

墨でえがこう!~墨遊びと割り箸ペン作り~ 2025/3~4月

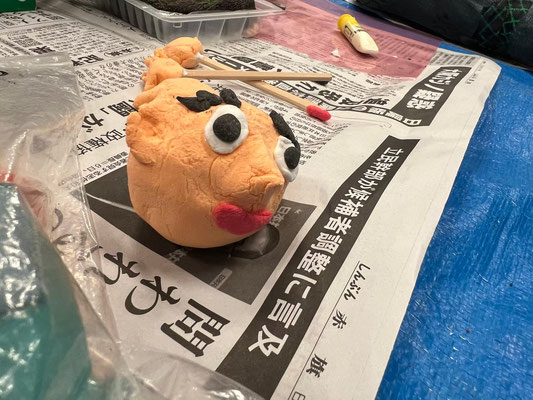

ねんどでつくろう! 2025/2~3月

版画~へび~ 2024/12~2月

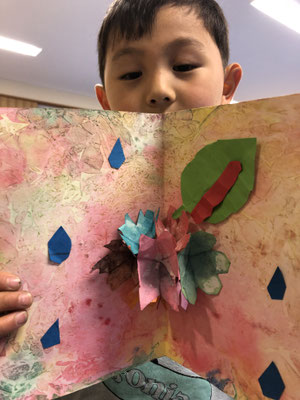

幼児さんは、画用紙と特殊な質感の紙を用いて、今年の干支「へびさん」を作りました。その「へびさん」に8色のカラー版画インクをのせて摺りました。バックはへびが引き立つように、黒っぽい版画インクを使いました。これで一枚完成です。次に、摺る紙の方にえのぐで好きな色をつけて乾かしてあるので、その紙に 黒の版画インクでもう一度「へびさん」を摺ります。もう一枚完成です。

小学生は、1年生は特殊加工を施した石膏板を版木にしていますが、2年生以上は木の板を版木にしています。2年生は小さめのサイズの木ですが、3年生以上は、2年生の倍のサイズの版木を使っています。

最初に、へびがテーマの図案を背景までしっかりデザインして描きます。下絵の完成です。それを丁寧にトレーシングペーパーに写します。その写したトレーシングペーパーを、版木の上にカーボン紙を挟んで裏返しに張り込みます。そして裏返った図案をもう一度赤ボールペンでなぞります。二度も図案をなぞる作業を経て(しかも二度目は逆さまです) 版木に下絵(図案)が写ったら、そこでやっと彫刻刀の出番です。使い方をしっかり習って、練習して、彫りはじめます。彫った所が白くなり、彫り残した所が黒くなるのを想像して、どこを白または黒で見せていくかを考えながら、彫り進みます。彫り上がった版木に、黒インクを乗せて、黄味がかった素敵な和紙に摺りあげます。もう一枚は、白い和紙に同様に摺った後 乾かしてから、和紙の裏からえのぐで彩色して完成します。

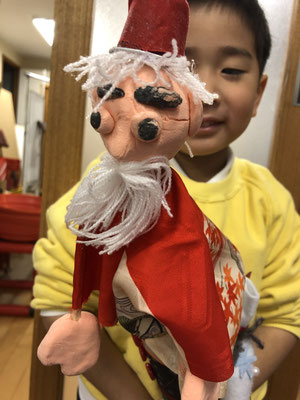

クリスマス会~お菓子の家を作ろう!~ 2024/12月

今年のクリスマス会は、お菓子の家を作りました。

500mlの牛乳パックがお家の土台です。その表面に、お湯でといてノリのような状態になった粉砂糖をたっぷり塗り付けます。この「お砂糖のり」の上に好きなようにお菓子を貼り付けていきます。

このノリは二週間くらいはもつので、お家に帰ってからも、しばらくはお菓子を剥がしながら食べることができます。

人工衛星を作ろう! 2024/11~12月

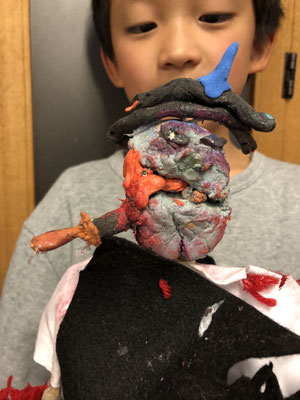

油絵~バリ島&タイの仮面~ 2024/10~11月

造形教室には、古い仮面がいくつかありますが、バリ島のバロン様の仮面は、かなり古いもので、40年以上前に現地で入手されたものを譲り受けています。バロンには、長い髪の毛(シュロの繊維でできている)もあって、すっぽりかぶれるので、なかなか迫力のある仮面です。他にもタイの仮面やブータンの仮面その他の出所不明ですが、ルーツは同じと思われる各地の仮面を並べて描きたい仮面を選んで、あるいは仮面をミックスして独自のアレンジで描いています。

本物の仮面より 子ども達の描く仮面の方が、魅力的です。

夏の思い出&未来の科学の夢 2024/9月

木工作~ビー玉迷路&剣と盾で戦うゲーム~2024/7~8月

日光で染めるカバン 2024/7~8月

①サイアノ溶液(上の1と2)の混合液を作り、ここからはできるだけ液に日光をあてないように、薄暗がりの部屋で はけを使って布カバンの表と裏にぬる。その時 正方形に切り抜いた枠を用意してその中だけにぬる。持ち手や周りにつけないように注意する。その後 薄暗がりの部屋で、扇風機とドライヤーを使ってカバンを乾かす。

②モチーフ(自分で作った切り紙、透明シートに黒マジックで描いたイラストや名前、おもちゃ、スプーンやペンチなどの道具、葉っぱなどの植物)をカバンの上に置き、紫外線(日光)で露光開始。20分から30分の間、決して動かさないで「かんかん照りの日向」に置いて見守る。

③片面露光したカバンを裏返して、②と同じようにする。また20分から30分置いておく。太陽は動くので、紫外線がよくあたるように「かんかん照りの日向」場所を考えて置くこと。

④時間が来たらカバンを水洗いし、余分なサイアノ現像液を落とし、ハンガーや物干し竿で乾かす。

昔話を聞いて描く 2024/6~7月