河丸教室風景

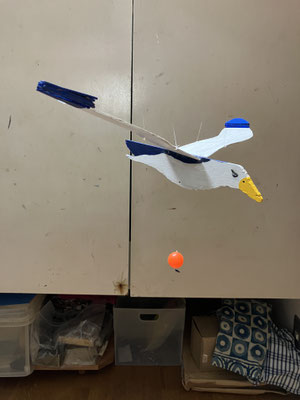

風を使って!~風車をつくろう~ 2025/4~5月

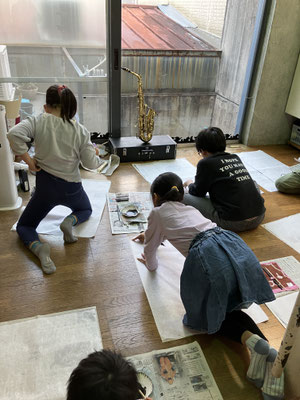

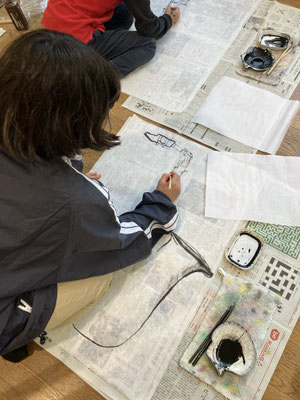

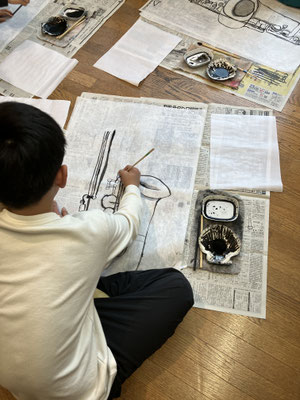

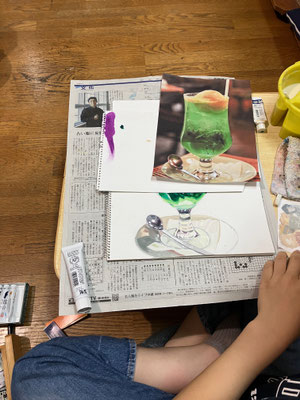

墨でえがこう!~サキソフォン~ 2025/3~4月

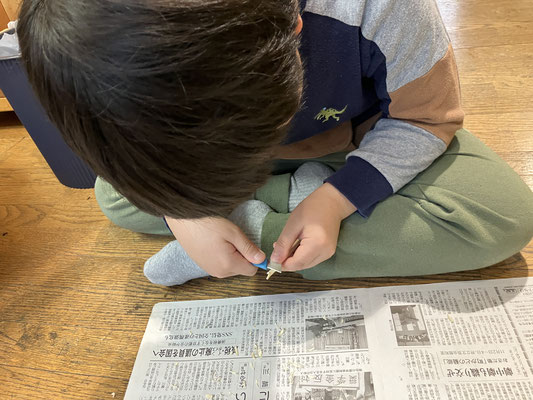

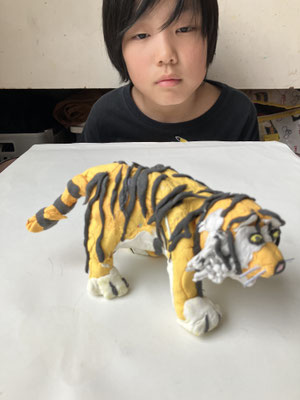

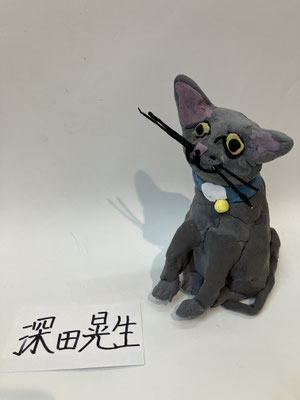

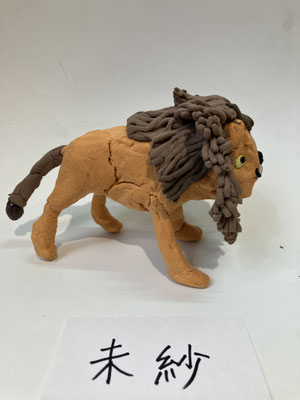

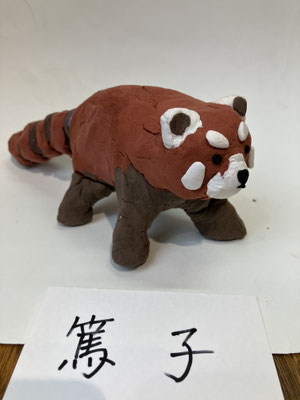

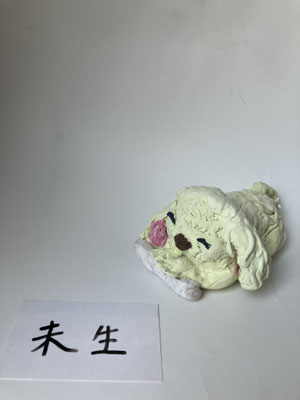

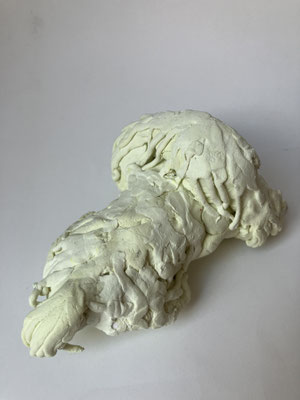

ねんどでつくろう! 2025/2~3月

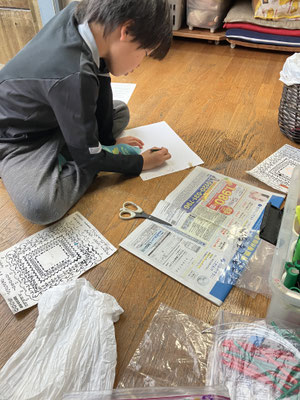

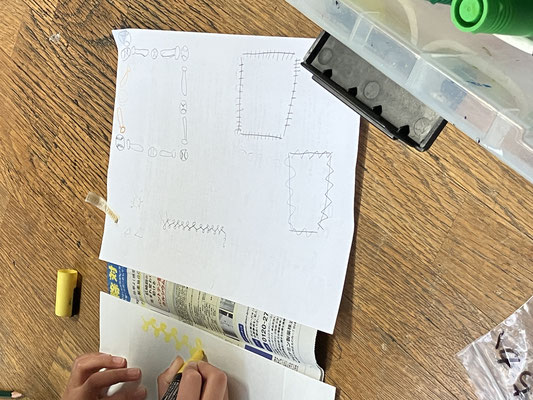

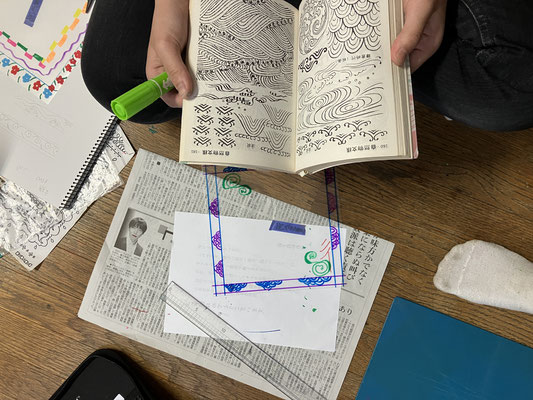

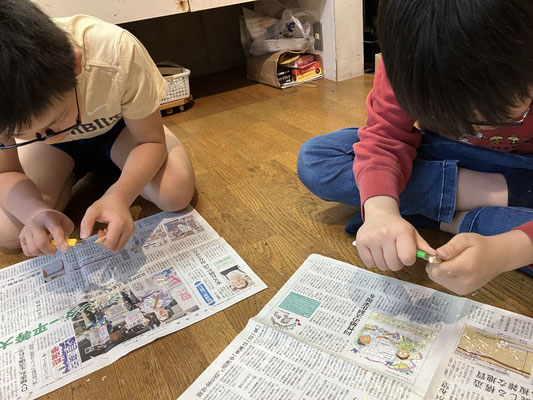

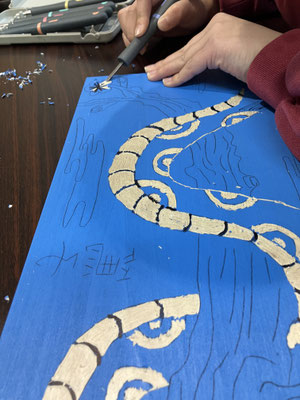

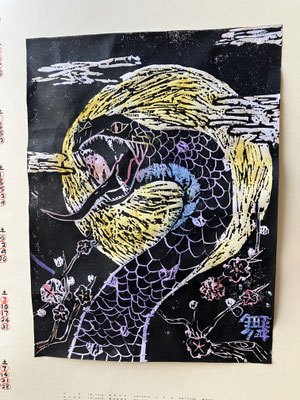

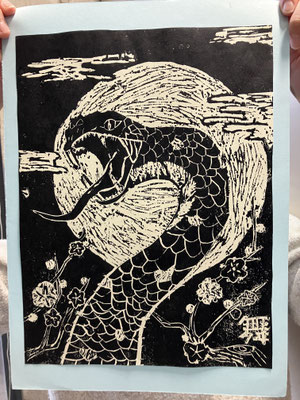

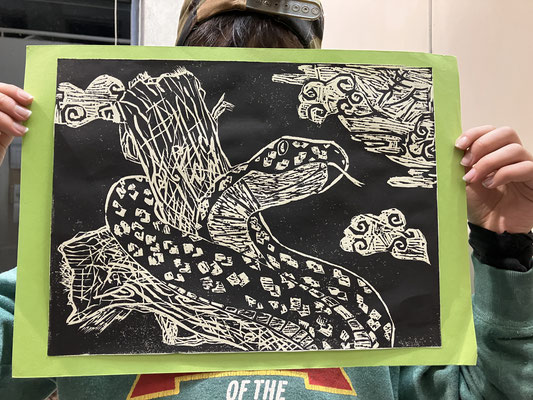

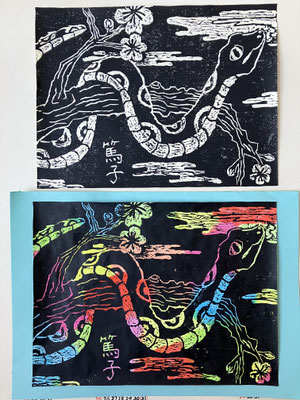

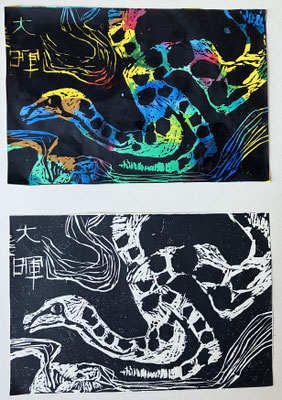

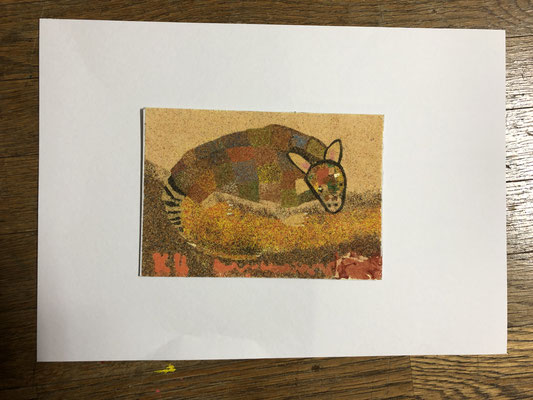

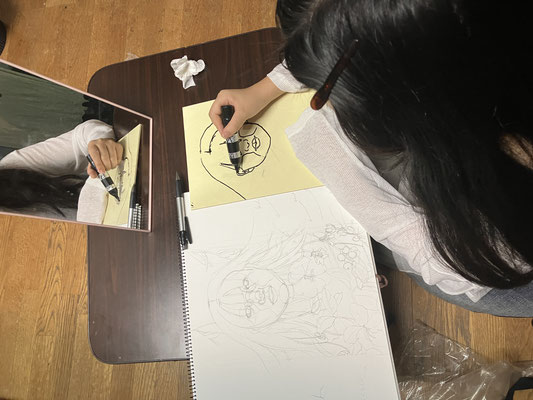

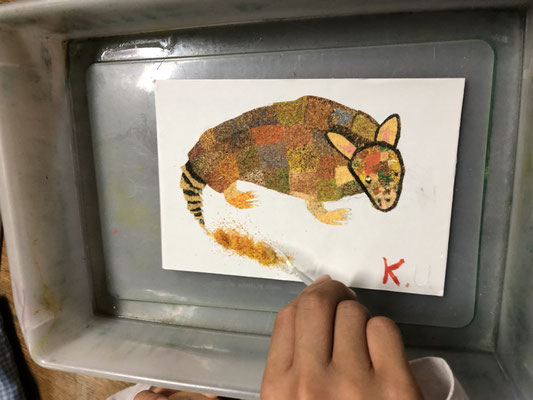

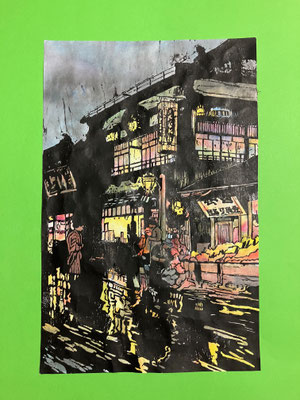

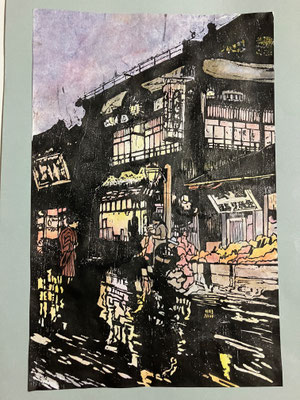

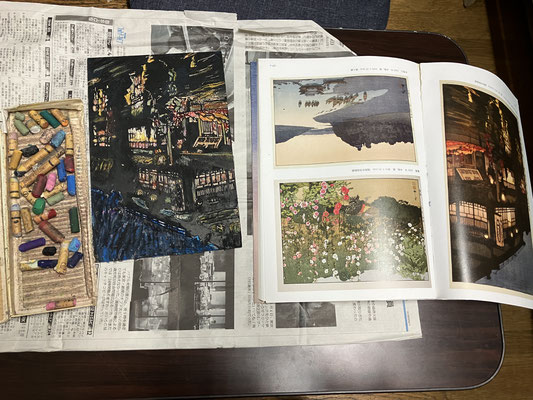

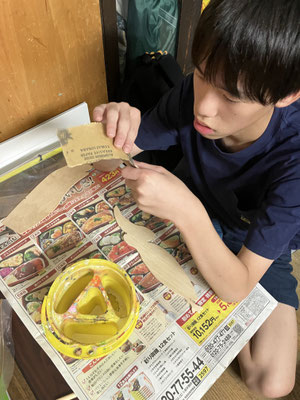

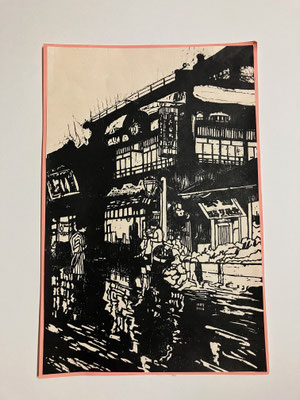

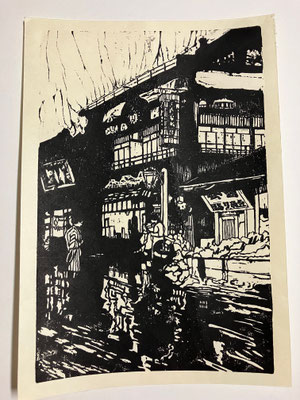

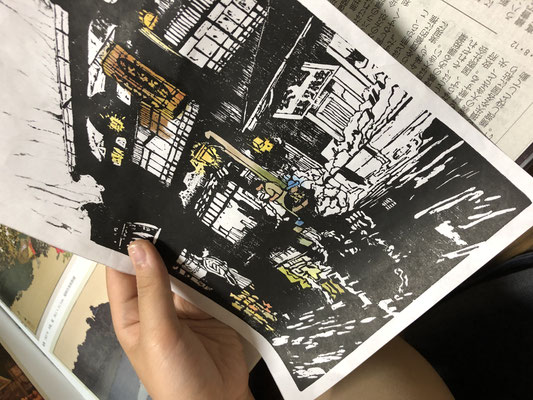

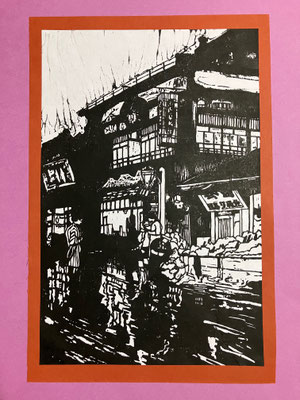

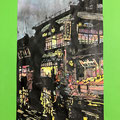

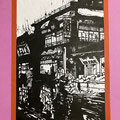

版画~へび~ 2024/12~2月

小学1年生は特殊加工を施した石膏板を版木にしていますが、2年生以上は木の板を版木にしています。2年生は小さめのサイズの木ですが、3~6年生は、2年生の倍のサイズの版木を使っています。

最初に、へびがテーマの図案を背景までしっかりデザインして描きます。下絵の完成です。それを丁寧にトレーシングペーパーに写します。その写したトレーシングペーパーを、版木の上にカーボン紙を挟んで裏返しに張り込みます。そして裏返った図案をもう一度赤ボールペンでなぞります。二度も図案をなぞる作業を経て(しかも二度目は逆さまです) 版木に下絵(図案)が写ったら、そこでやっと彫刻刀の出番です。使い方をしっかり習って、練習して、彫りはじめます。彫った所が白くなり、彫り残した所が黒くなるのを想像して、どこを白または黒で見せていくかを考えながら、彫り進みます。彫り上がった版木に、黒インクを乗せて、黄味がかった素敵な和紙に摺りあげます。もう一枚は、白い和紙に同様に摺った後 乾かしてから、和紙の裏からえのぐで彩色して完成します。

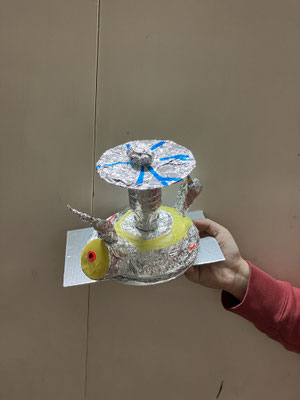

人工衛星を作ろう! 2024/12月

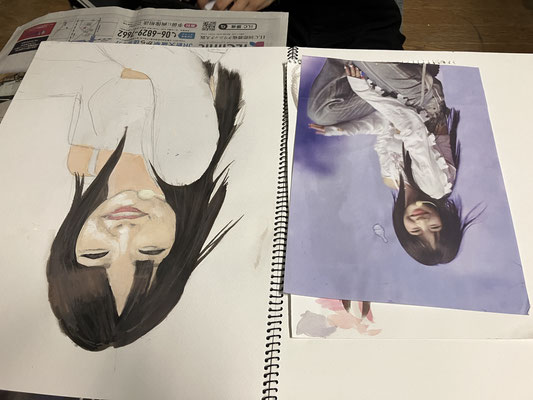

中・高・大学生の制作風景 2024/9~11月

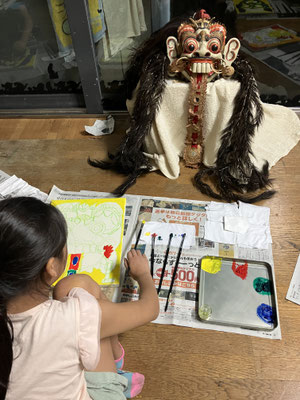

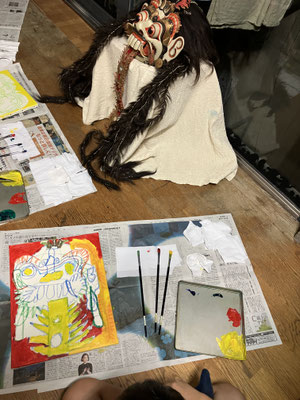

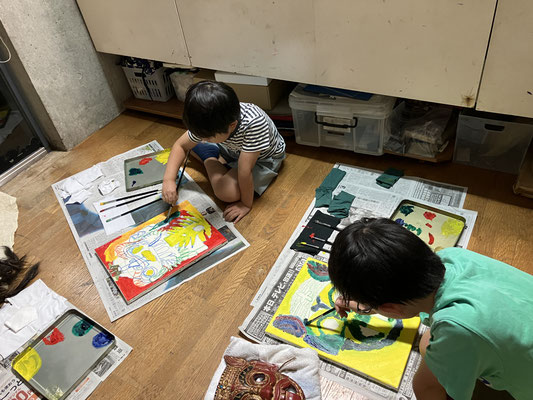

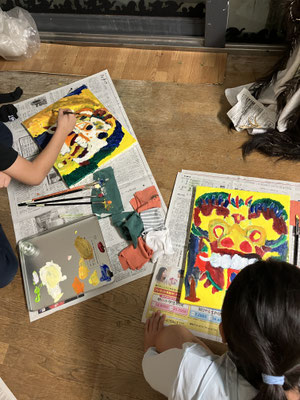

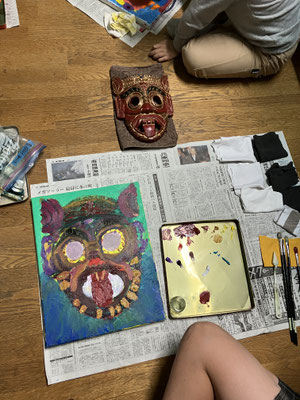

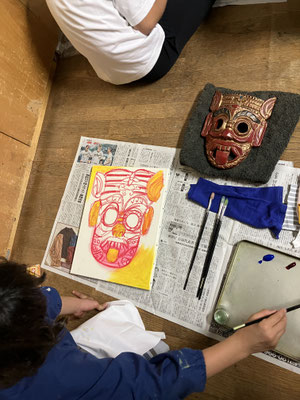

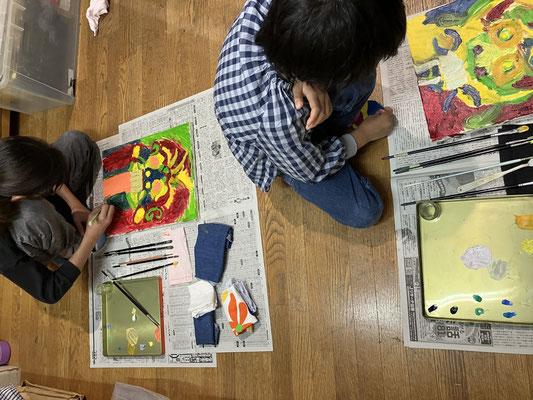

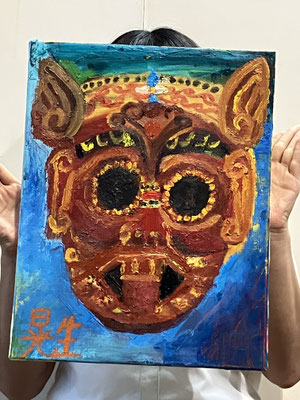

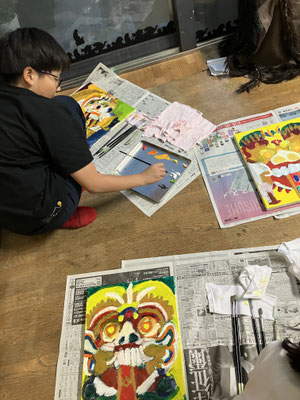

油絵~バリ島&タイの仮面~ 2024/10~11月

造形教室には、古い仮面がいくつかありますが、バリ島のバロン様の仮面は、かなり古いもので、40年以上前に現地で入手されたものを譲り受けています。バロンには、長い髪の毛(シュロの繊維でできている)もあって、すっぽりかぶれるので、なかなか迫力のある仮面です。他にもタイの仮面やブータンの仮面その他の出所不明ですが、ルーツは同じと思われる各地の仮面を並べて描きたい仮面を選んで、あるいは仮面をミックスして独自のアレンジで描いています。

本物の仮面より 子ども達の描く仮面の方が、魅力的です。

夏の思い出&未来の科学の夢 2024/9月

中・高・大学生 の作品 2024/8月

日光で染める(サイアノタイプ)カバン 2024/7~8月

①サイアノ溶液(上の1と2)の混合液を作り、ここからはできるだけ液に日光をあてないように、薄暗がりの部屋で はけを使って布カバンの表と裏にぬる。その時 正方形に切り抜いた枠を用意してその中だけにぬる。持ち手や周りにつけないように注意する。その後 薄暗がりの部屋で、扇風機とドライヤーを使ってカバンを乾かす。

②モチーフ(自分で作った切り紙、透明シートに黒マジックで描いたイラストや名前、おもちゃ、スプーンやペンチなどの道具、葉っぱなどの植物)をカバンの上に置き、紫外線(日光)で露光開始。20分から30分の間、決して動かさないで「かんかん照りの日向」に置いて見守る。

③片面露光したカバンを裏返して、②と同じようにする。また20分から30分置いておく。太陽は動くので、紫外線がよくあたるように「かんかん照りの日向」場所を考えて置くこと。

④時間が来たらカバンを水洗いし、余分なサイアノ溶液混合液を落とし、ハンガーや物干し竿で乾かす。