最近の教室の様子から

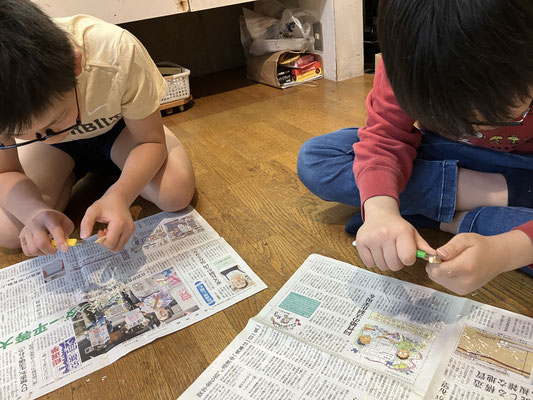

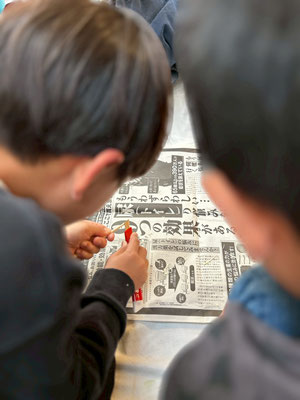

風を使って!~風車をつくろう~ 2025/4~5月

インタビューを受けました 2025/4月

https://studychain.jp/interview/yabusita-zokei/

私共藪下造形教室も掲載されている習い事検索(studychain)サイト内で、インタビュー記事を掲載してもらっています。

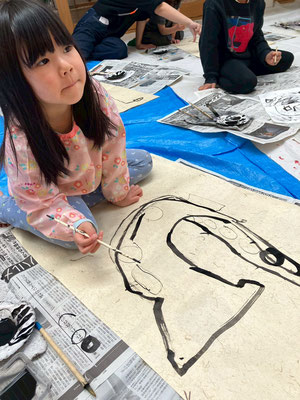

墨でえがこう! 2025/3~4月

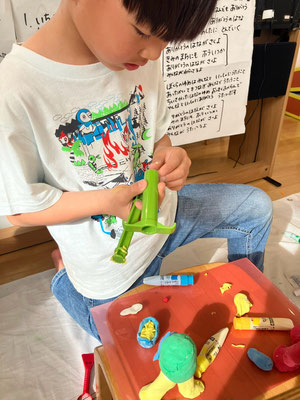

ねんどでつくろう! 2025/2~3月

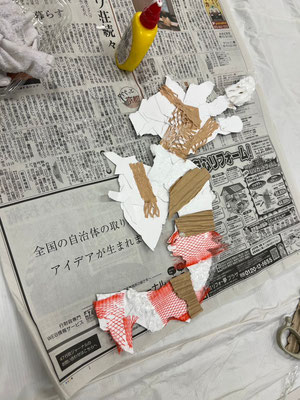

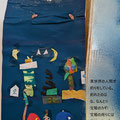

ローラー転がしで街をつくろう! 2025/2~3月

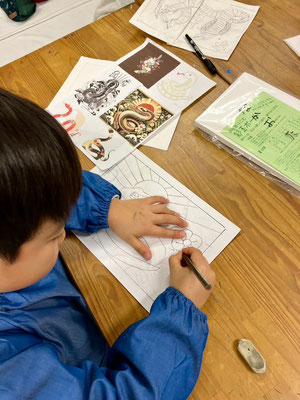

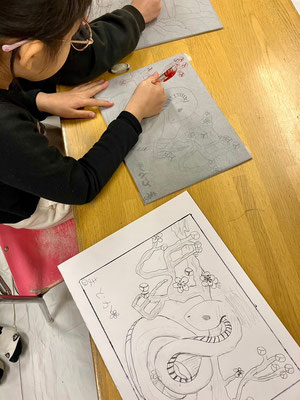

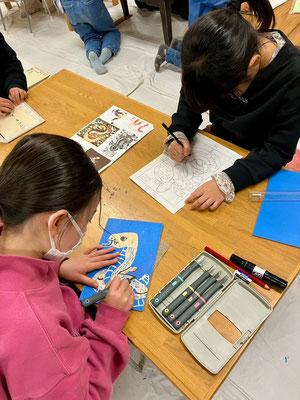

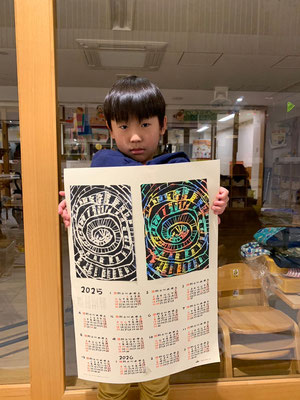

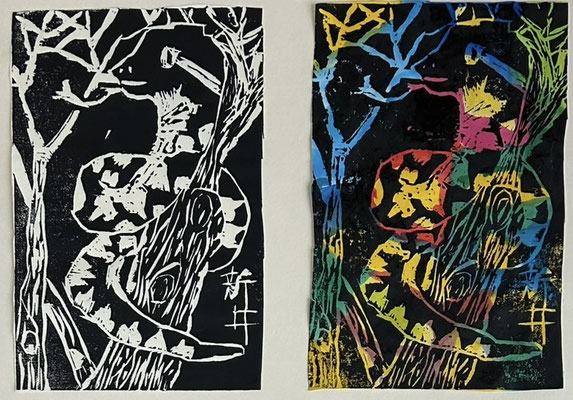

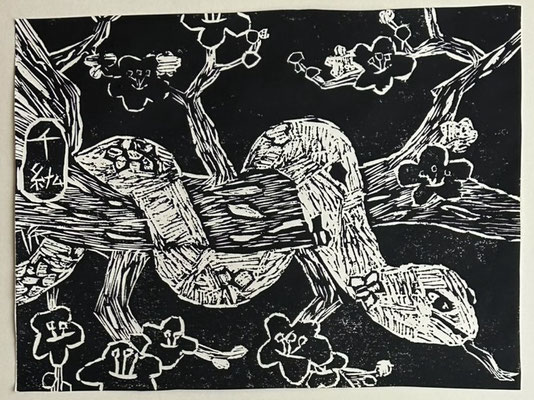

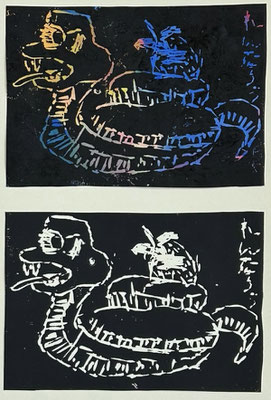

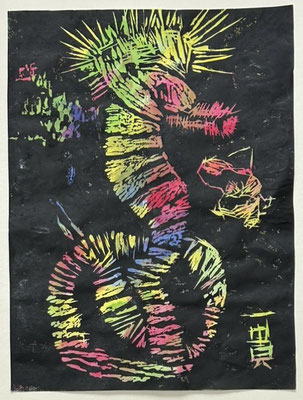

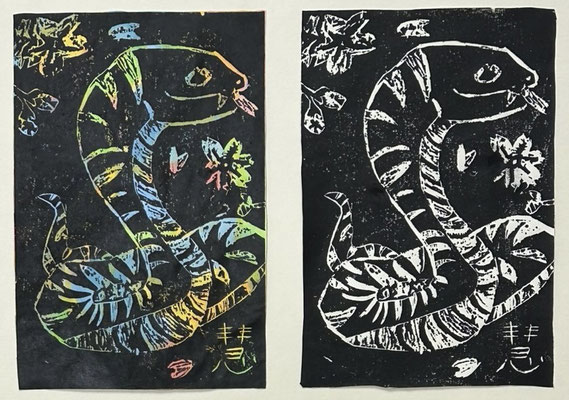

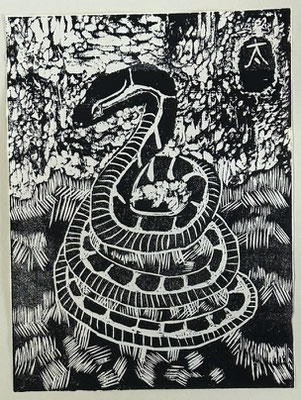

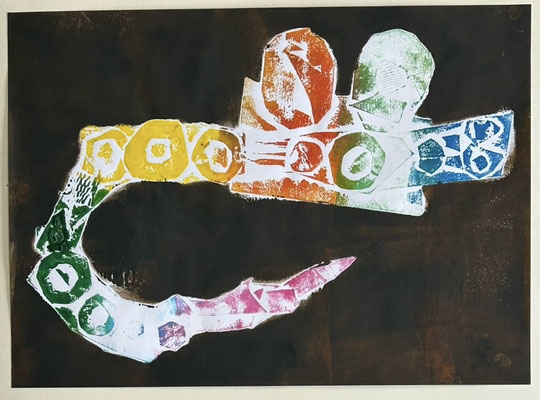

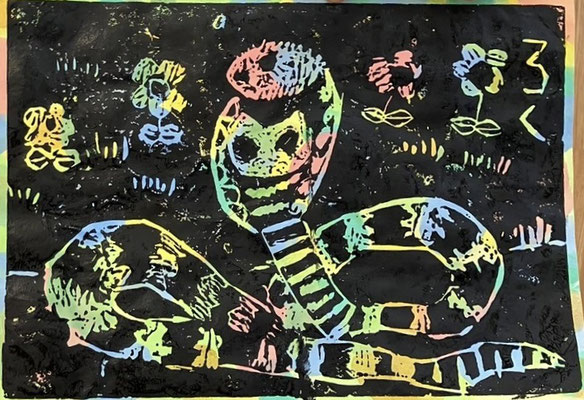

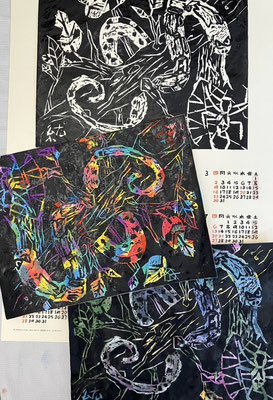

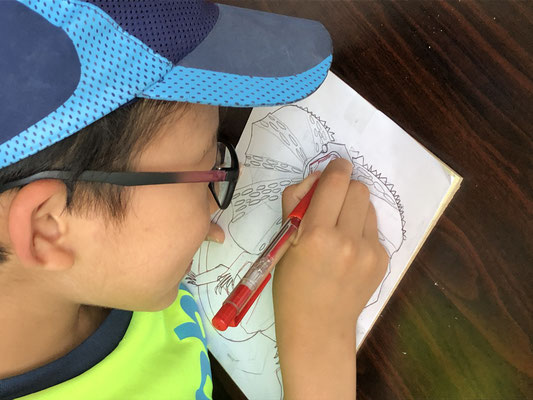

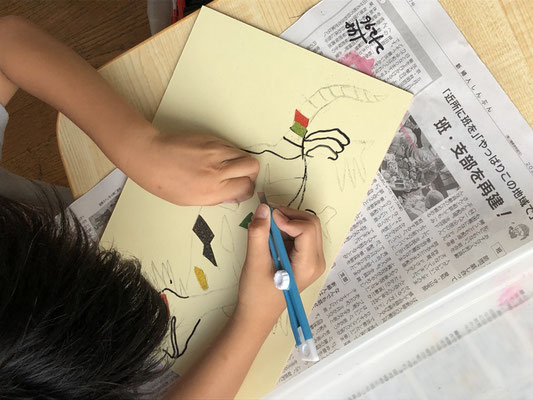

版画~へび~ 2024/12月~2025/3月

クリスマス会~お菓子の家を作ろう!~ 2024/12月

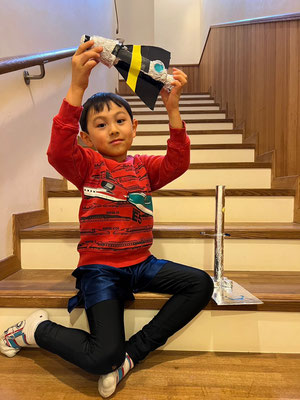

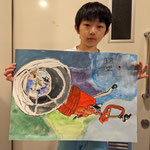

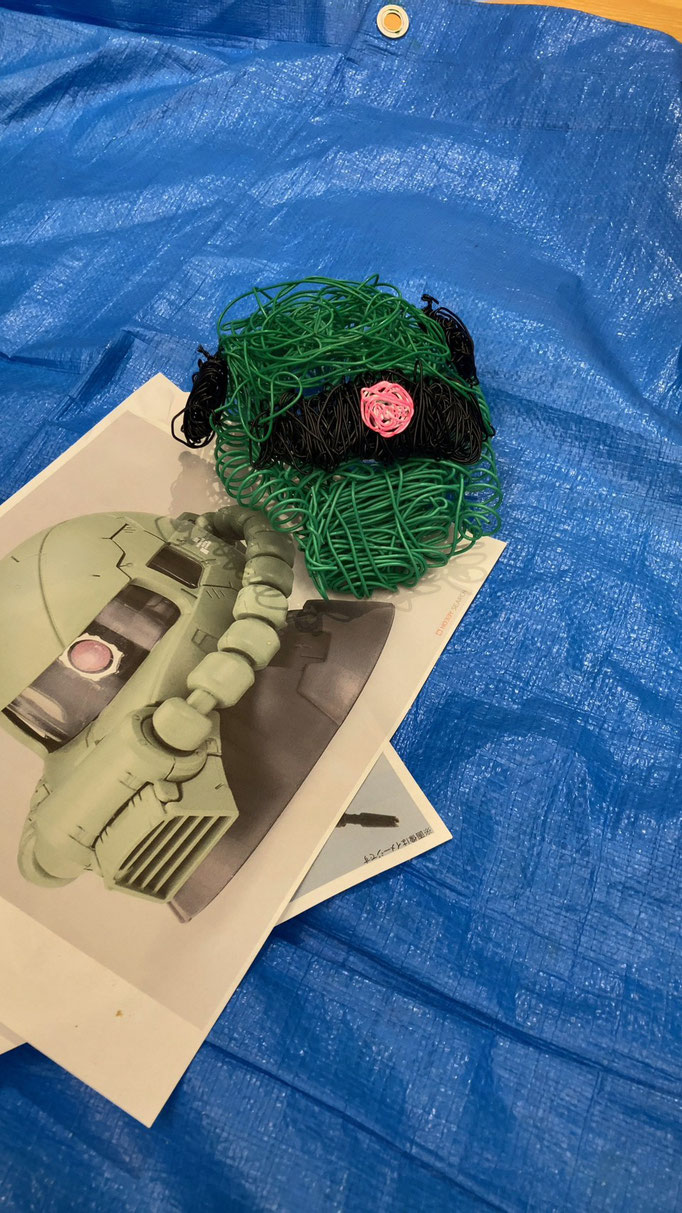

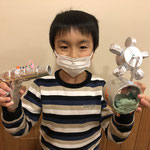

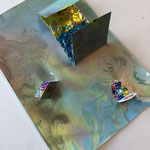

人工衛星を作ろう! 2024/11~12月

ドリンク類の廃材やいらないDVDやマヨネーズの蓋やとにかくいろいろなものを、宇宙に関係あるものに見立てて、アルミホイルにくるんだり、カッティングシート(シール)で飾ったり、熱で溶かして穴を開けたり、グルーガンでひっつけたり、いっぱい考えて作りました。

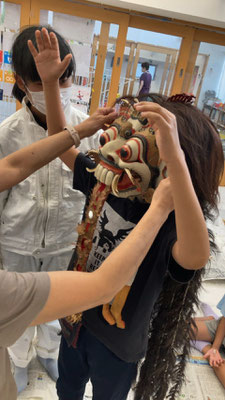

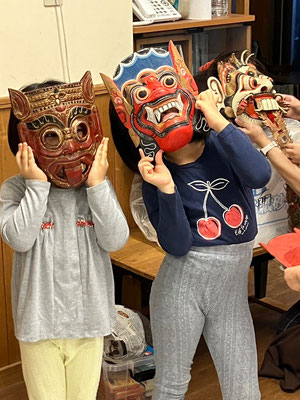

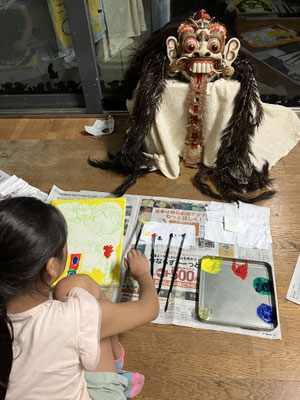

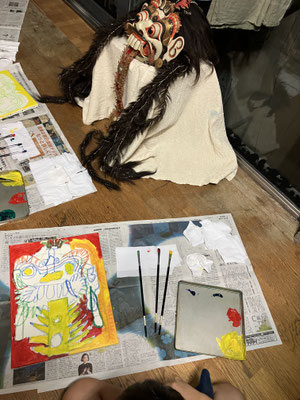

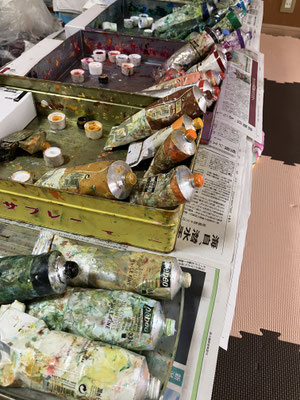

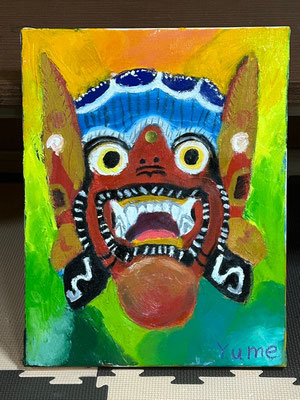

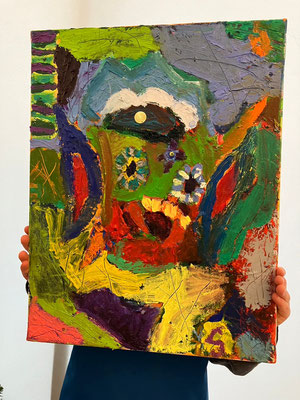

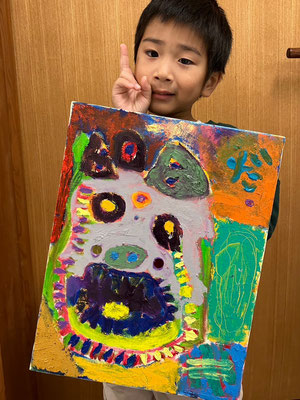

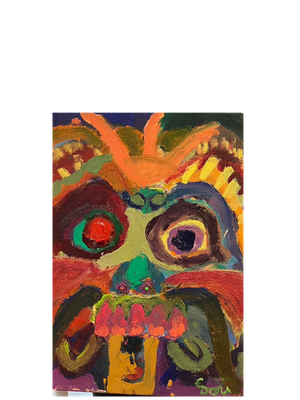

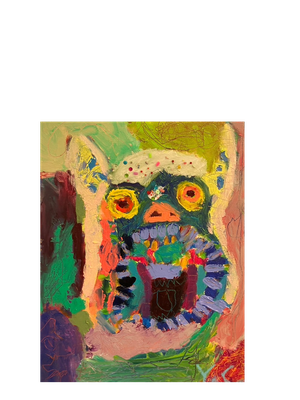

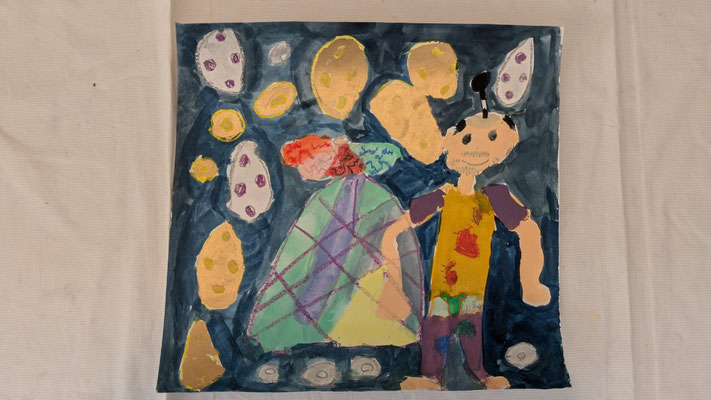

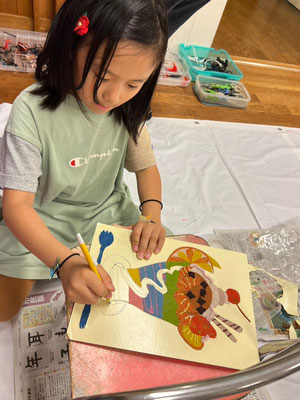

油絵~バリ島&タイの仮面~ 2024/10~11月

造形教室には、古い仮面がいくつかありますが、バリ島のバロン様の仮面は、かなり古いもので、40年以上前に現地で入手されたものを譲り受けています。バロンには、長い髪の毛(シュロの繊維でできている)もあって、すっぽりかぶれるので、なかなか迫力のある仮面です。他にもタイの仮面やブータンの仮面その他の出所不明ですが、ルーツは同じと思われる各地の仮面を並べて描きたい仮面を選んで、あるいは仮面をミックスして独自のアレンジで描いています。

本物の仮面より 子ども達の描く仮面の方が、魅力的です。

カタパルトで飛ばしてみよう! 2024/10月

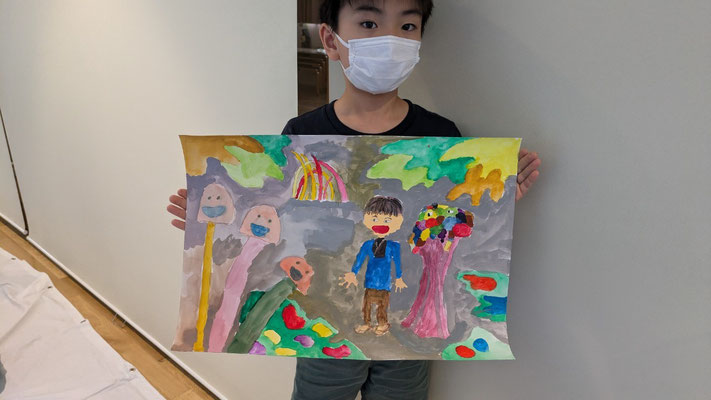

夏の思い出&未来の科学の夢 2024/9月

木工作~ビー玉迷路&剣と盾で戦うゲーム~ 2024/7~8月

日光で染める(サイアノタイプ)カバン 2024/7~8月

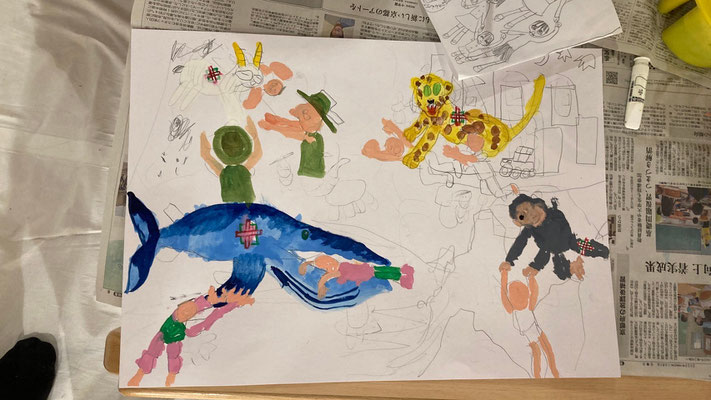

昔話を聞いて描く 2024/7月

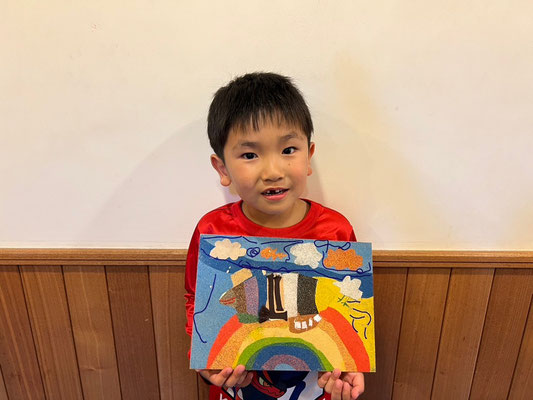

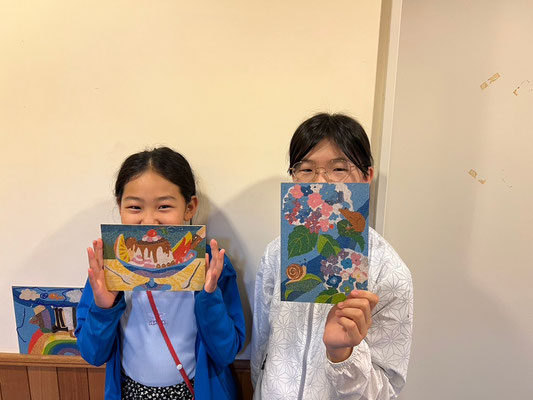

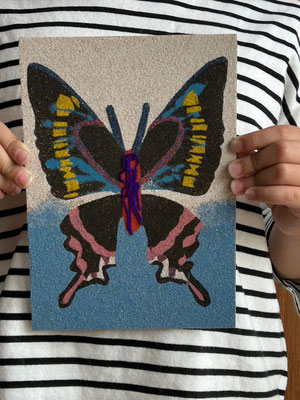

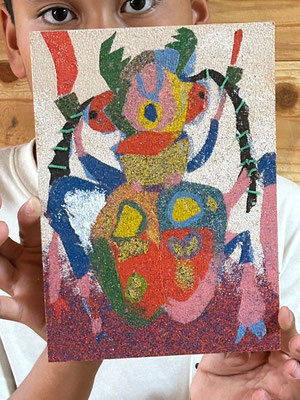

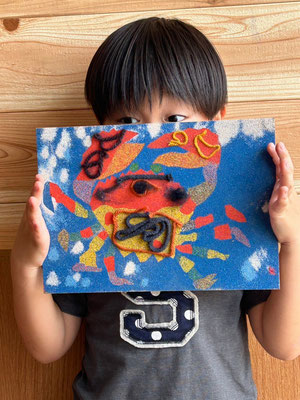

砂絵 2024/6月

墨で描く~掃除機・トーチ・投光器~ 2024/5月

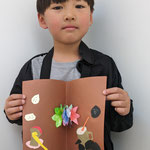

色遊びと飛び出す花カード 2024/4~5月

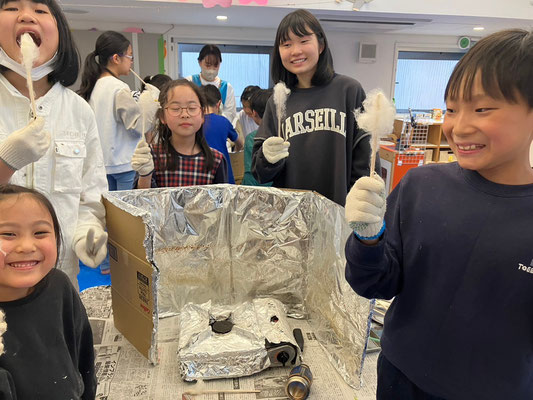

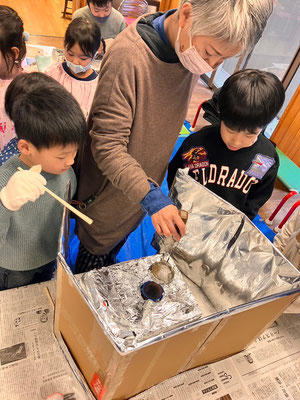

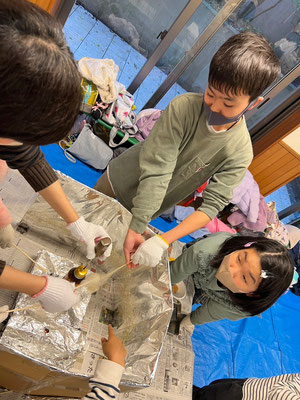

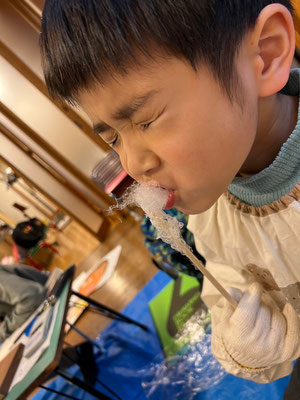

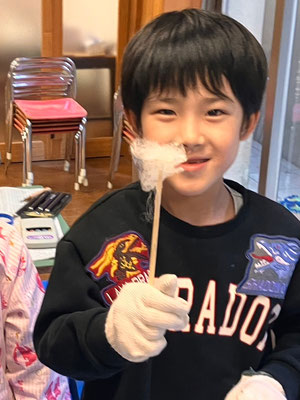

手作り綿菓子機で作って食べよう! 2024/3~4月

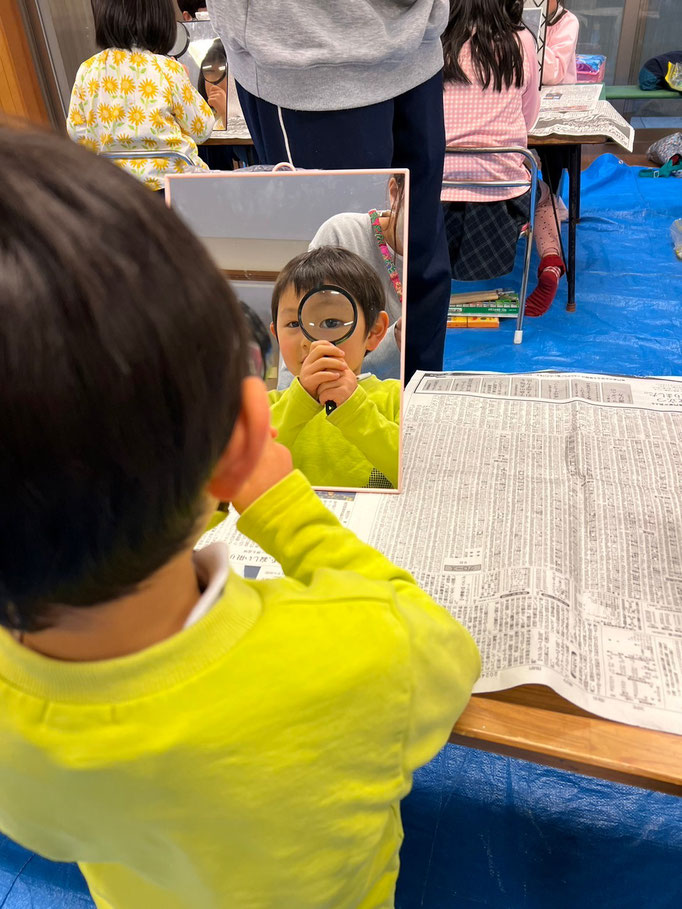

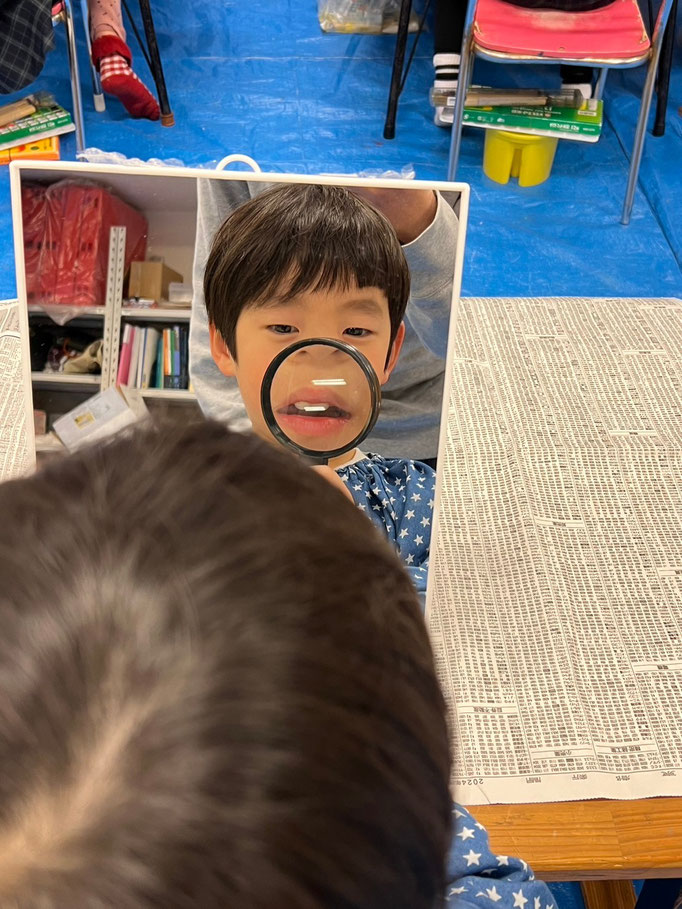

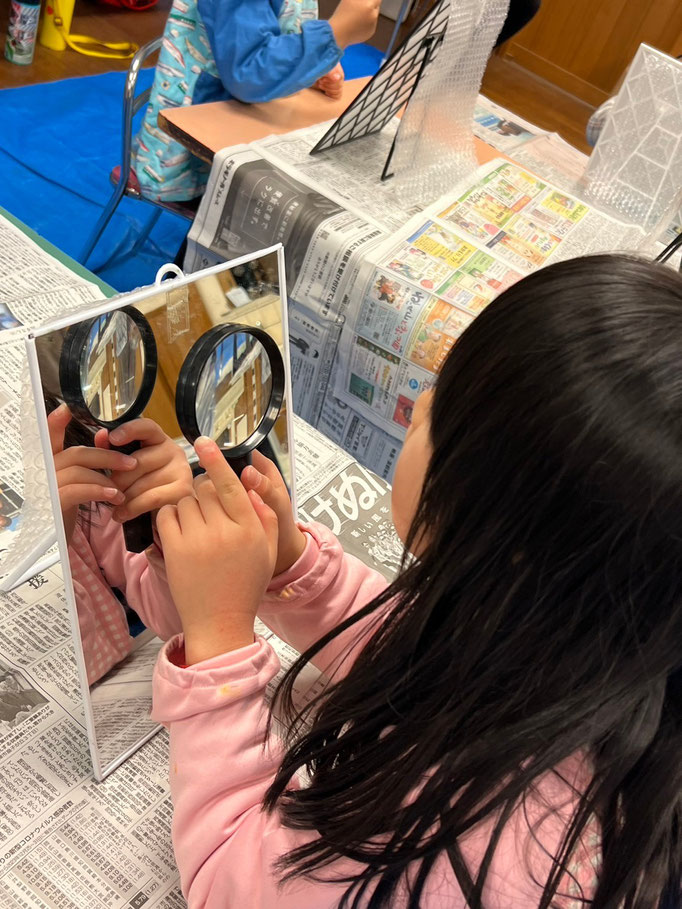

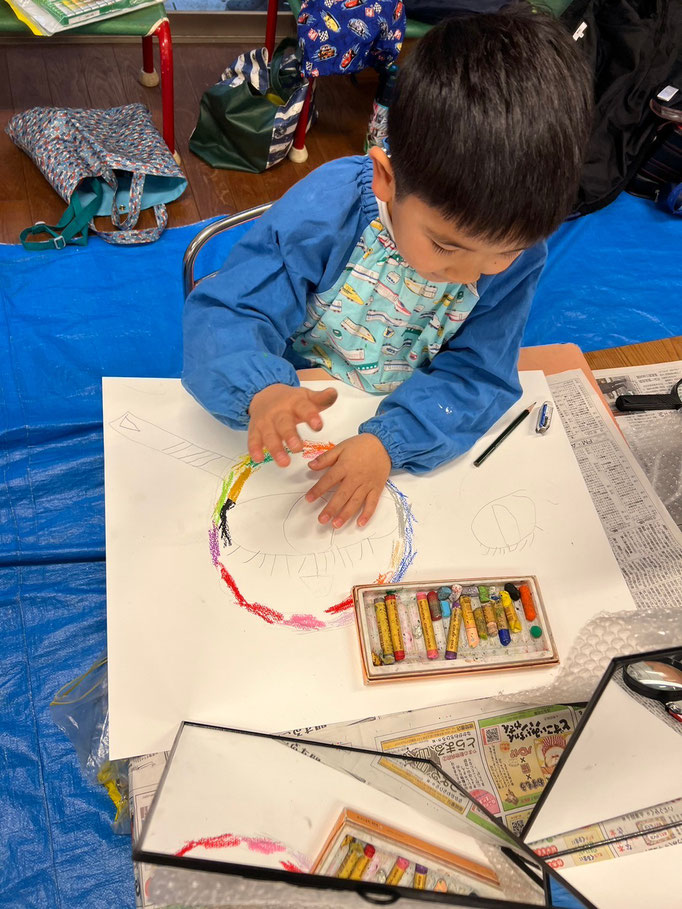

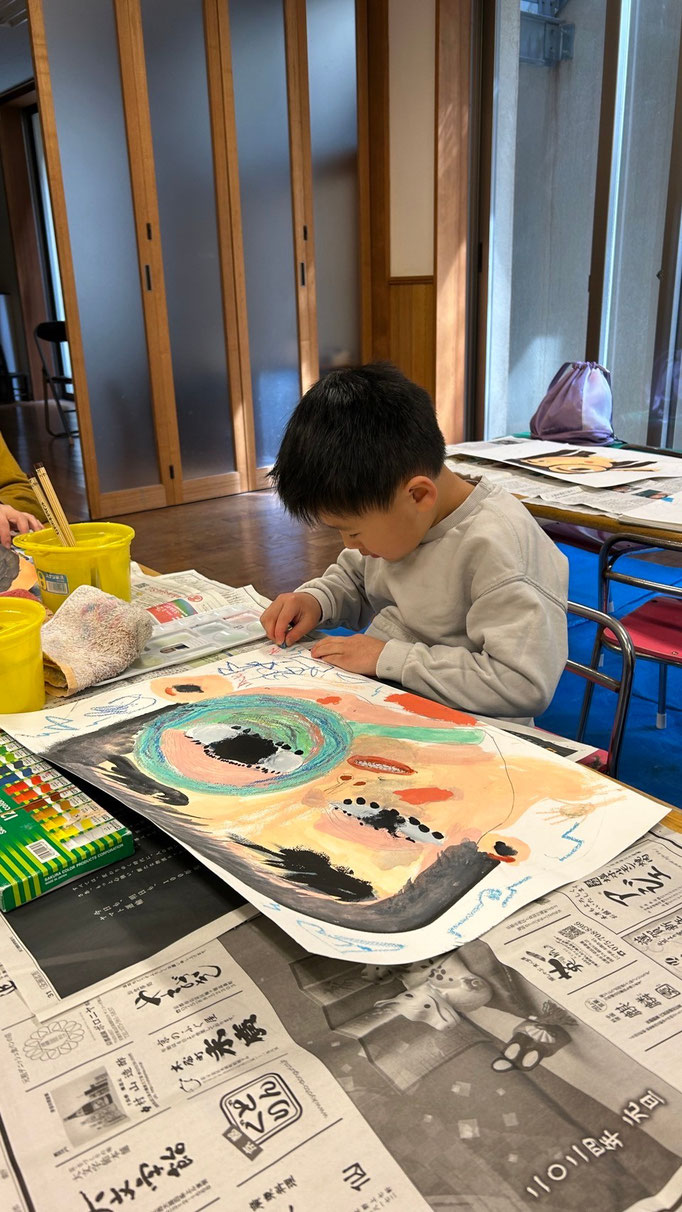

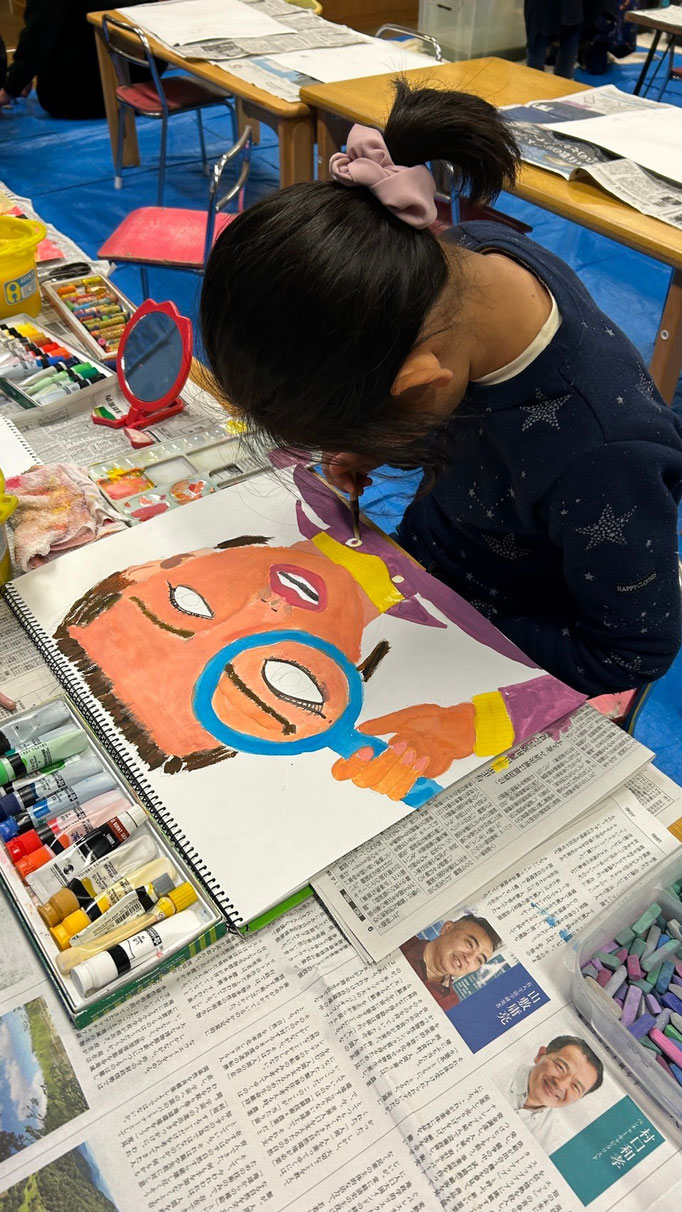

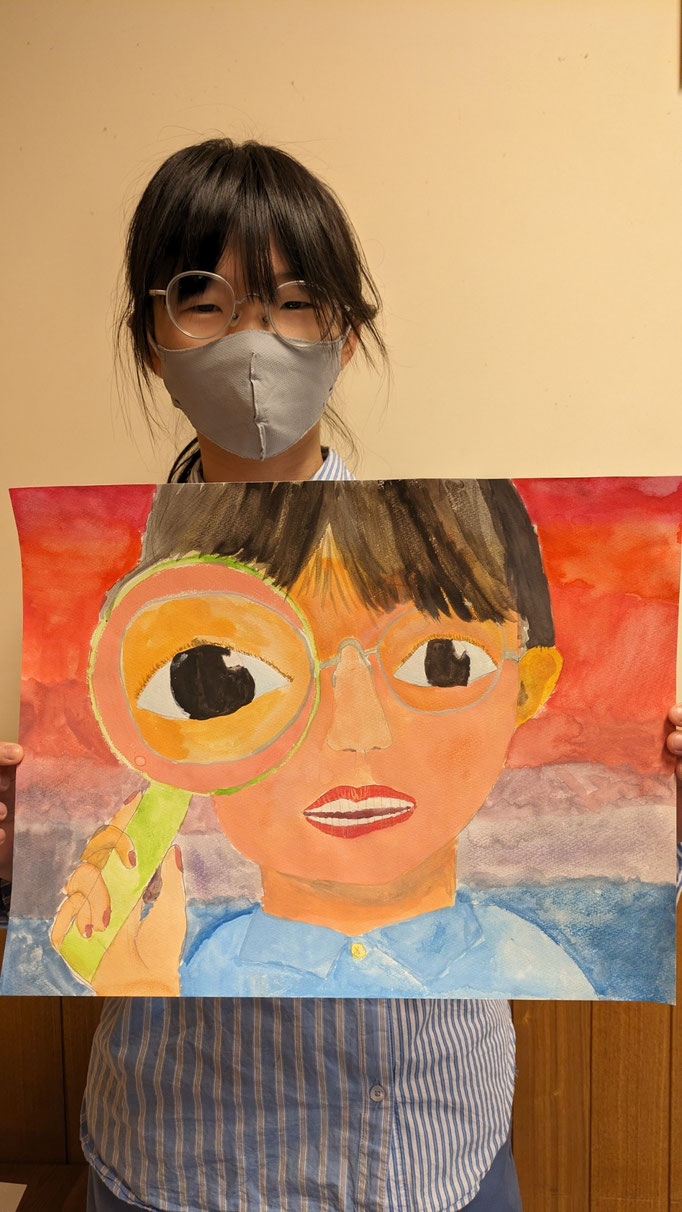

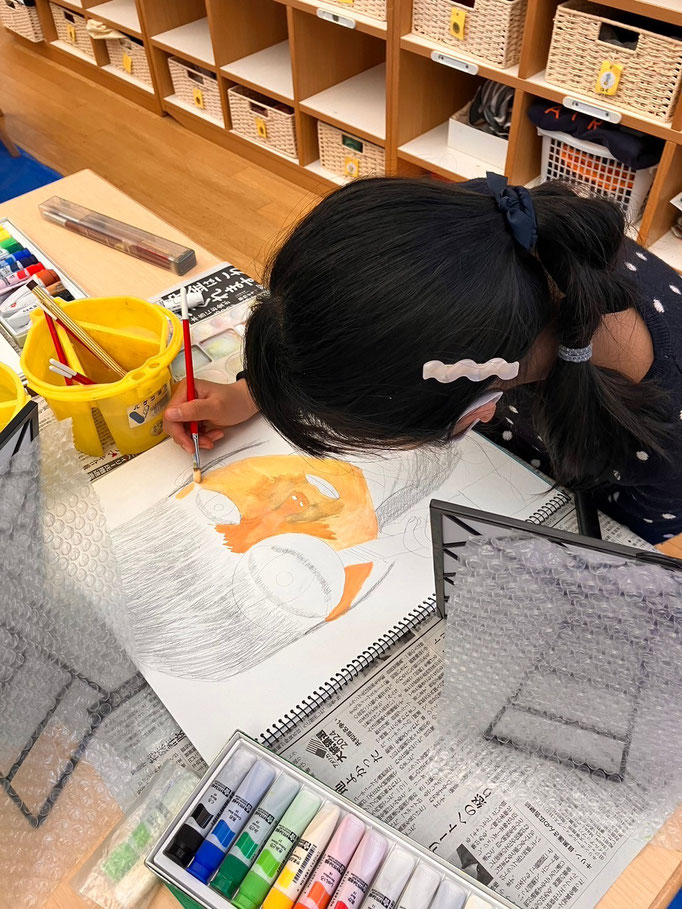

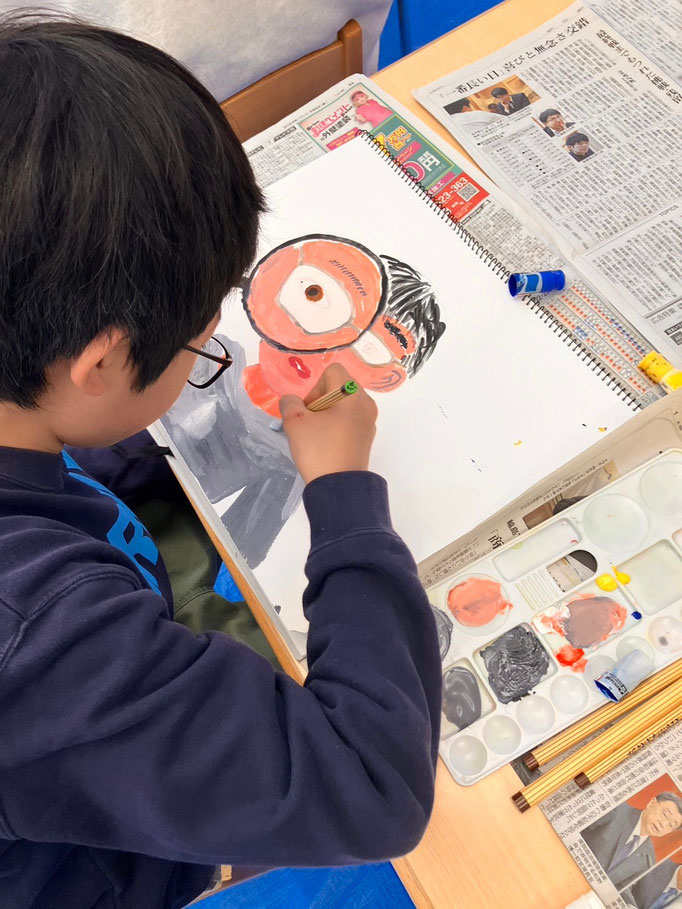

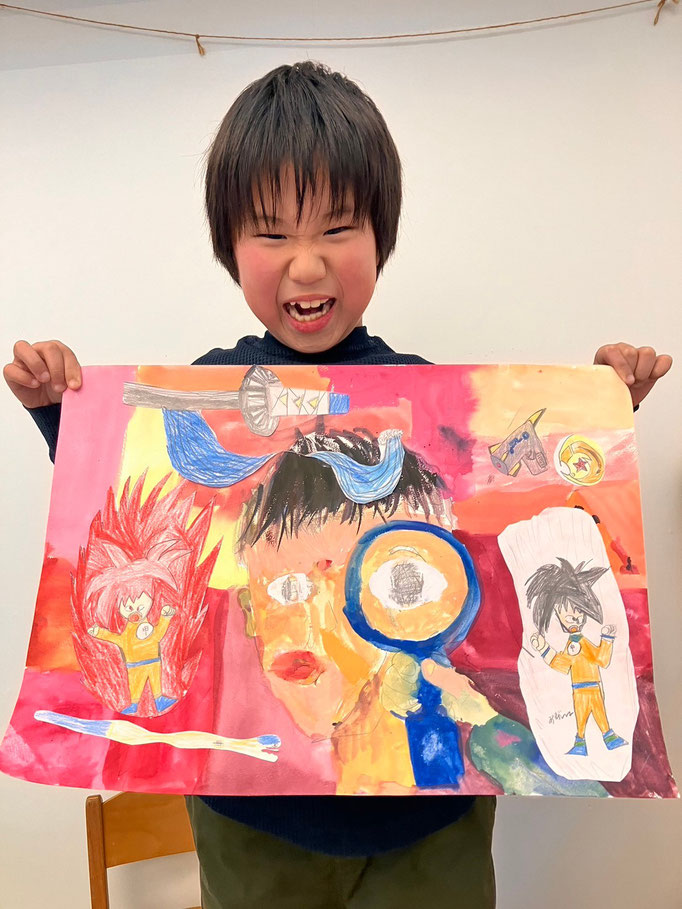

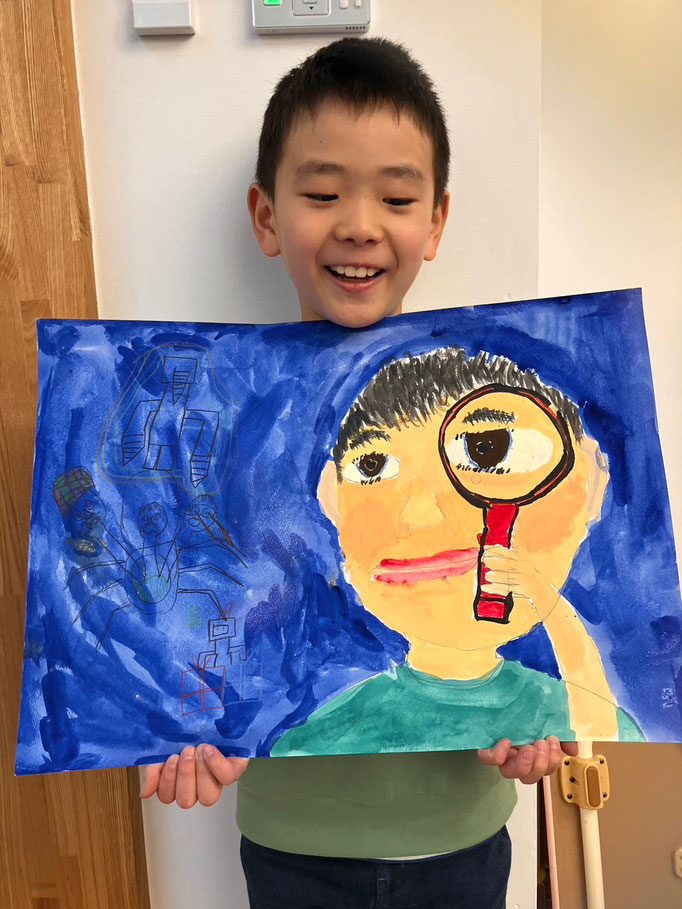

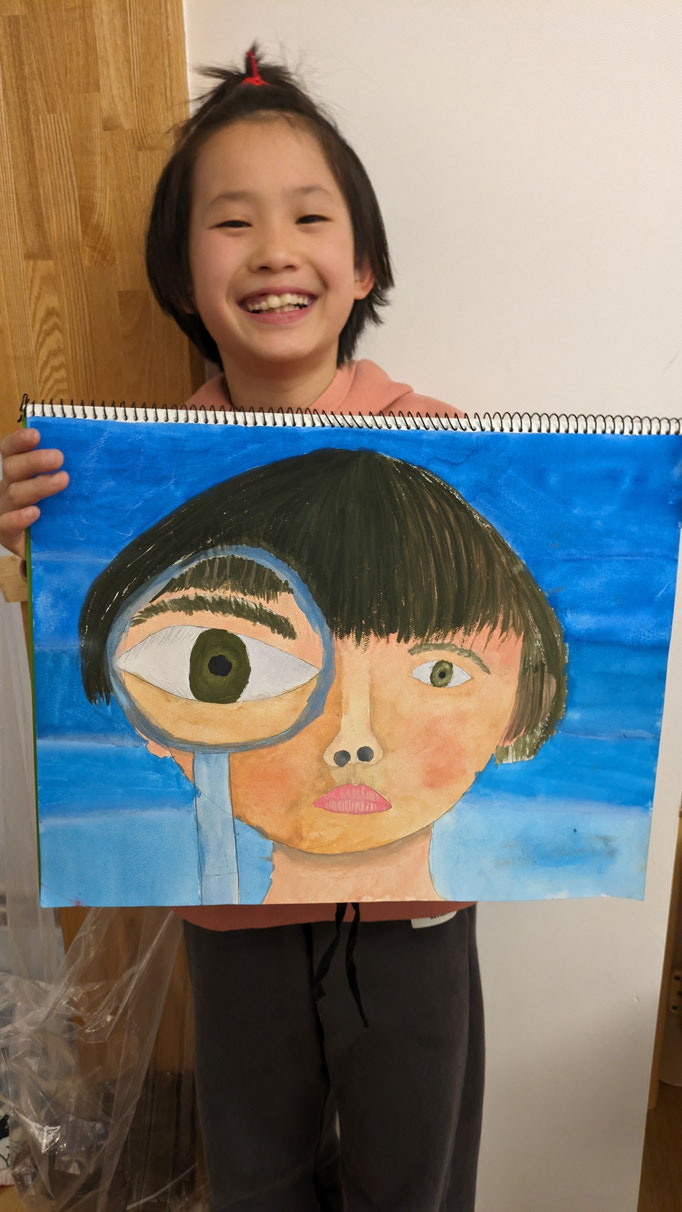

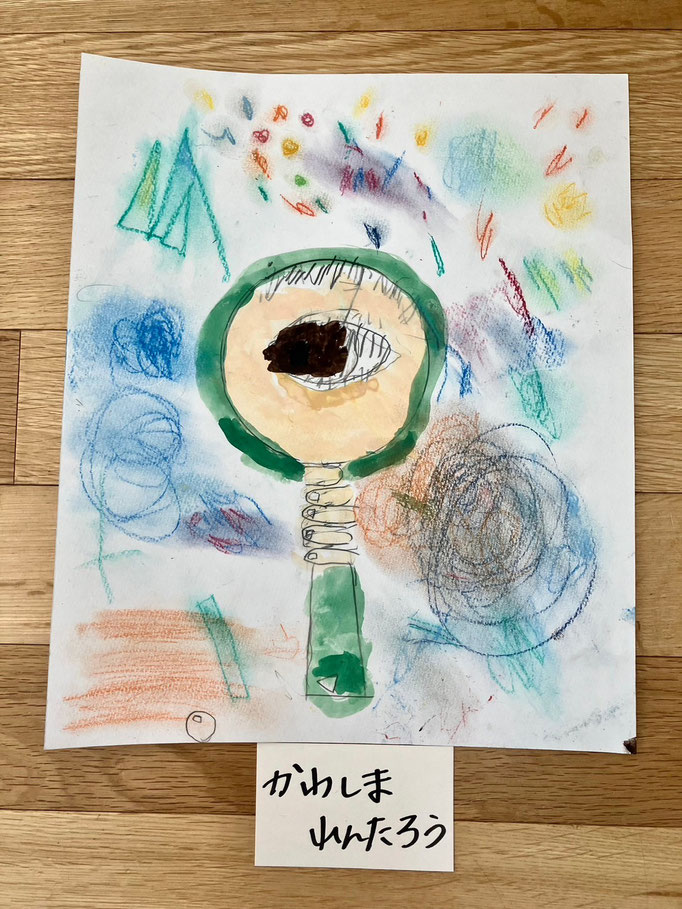

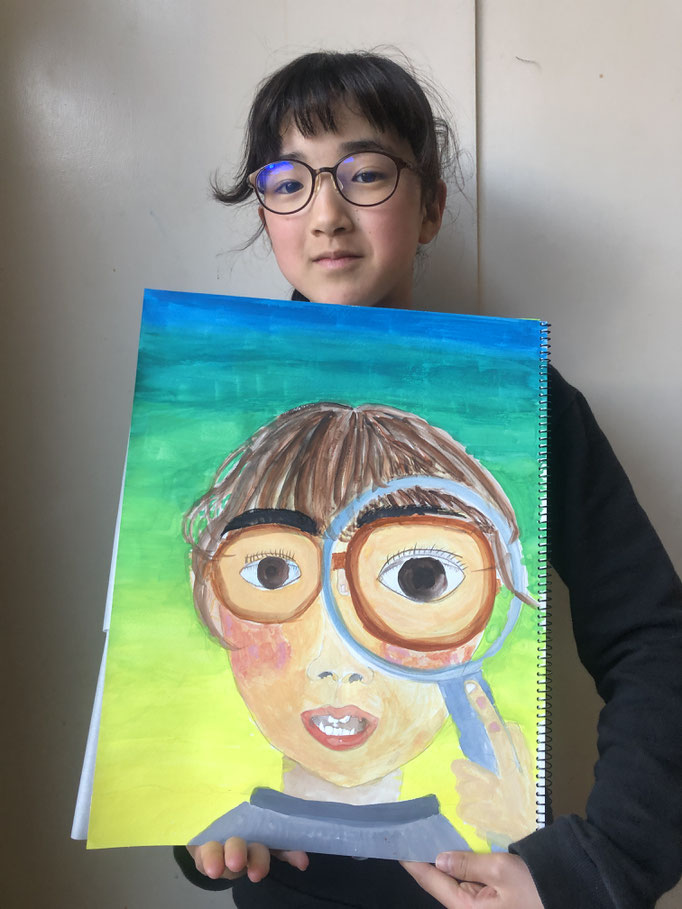

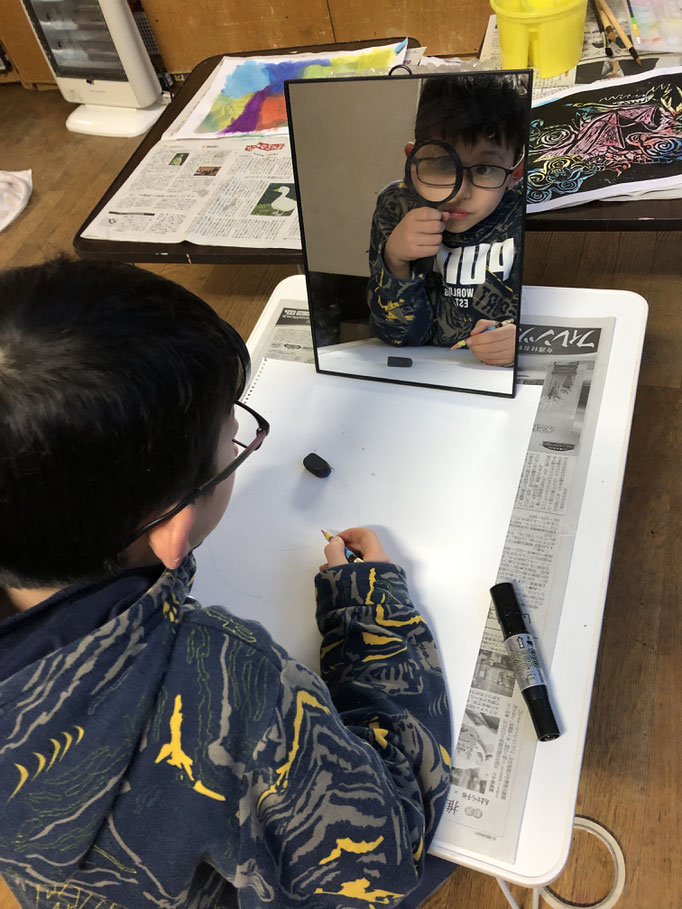

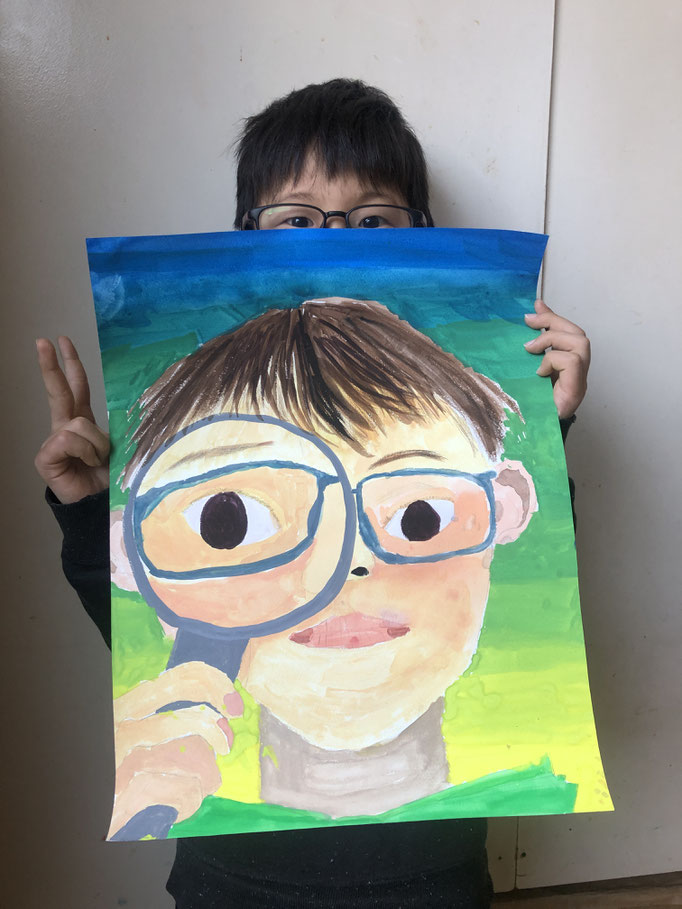

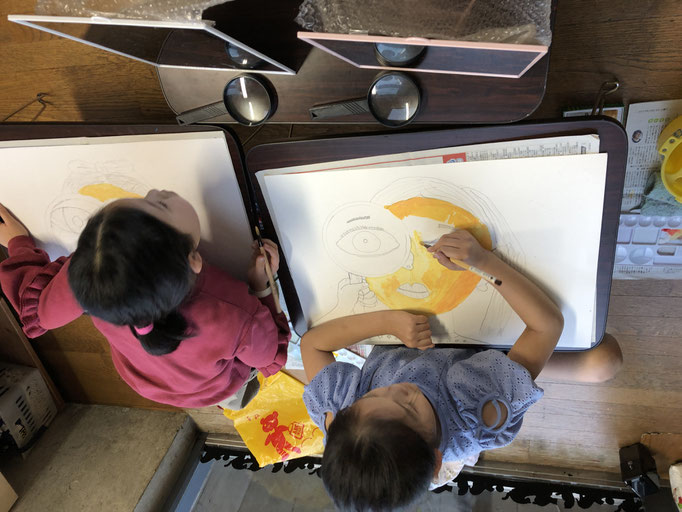

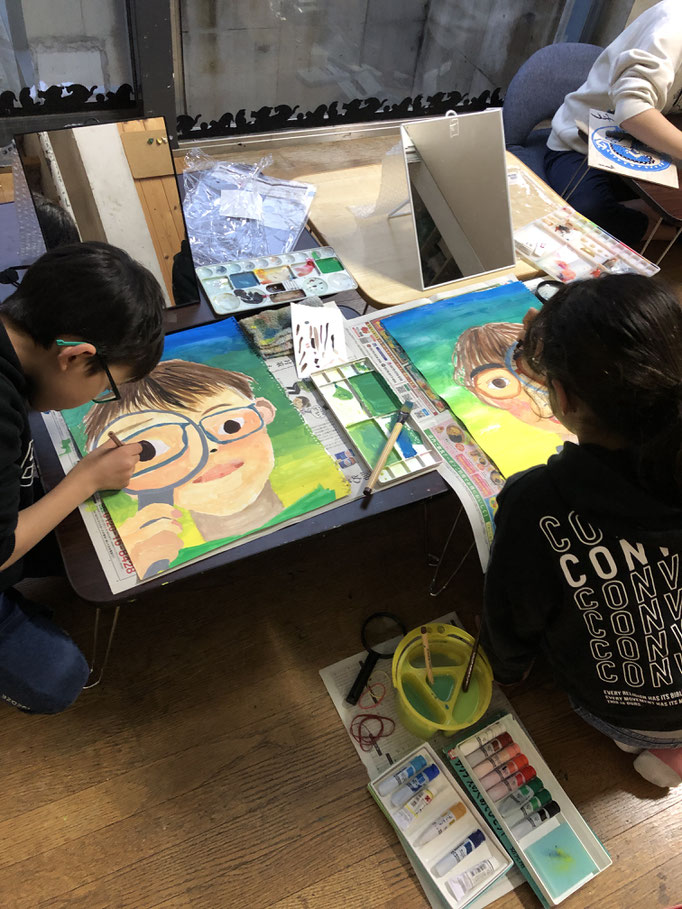

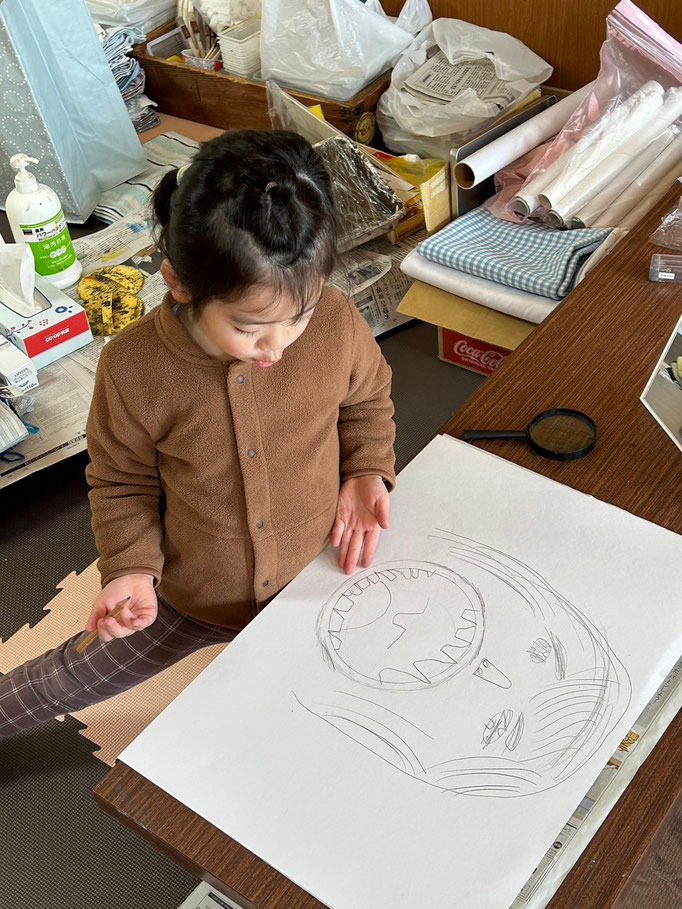

虫メガネを見る自画像 2024/3月

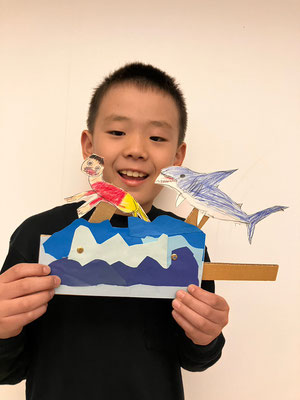

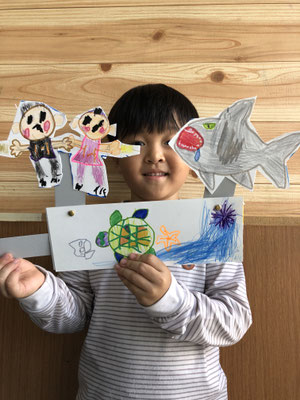

とびだす人形 2023/11~12月

油絵 2023/10月

動く紙工作 2023/10月

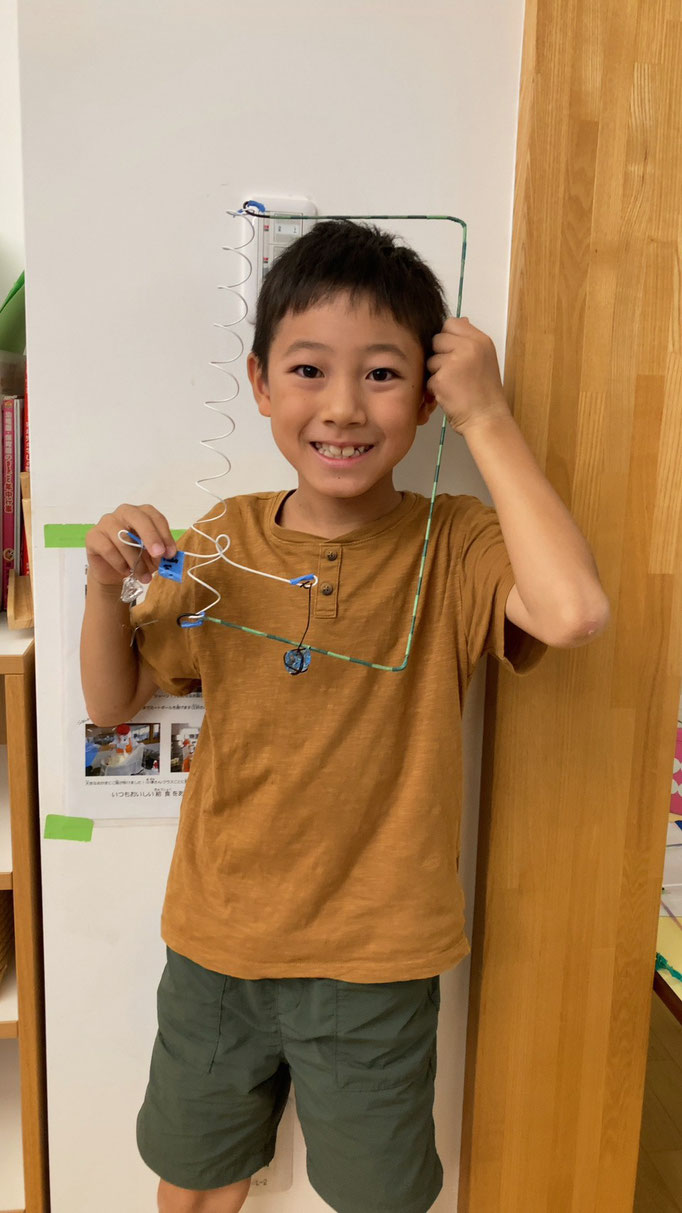

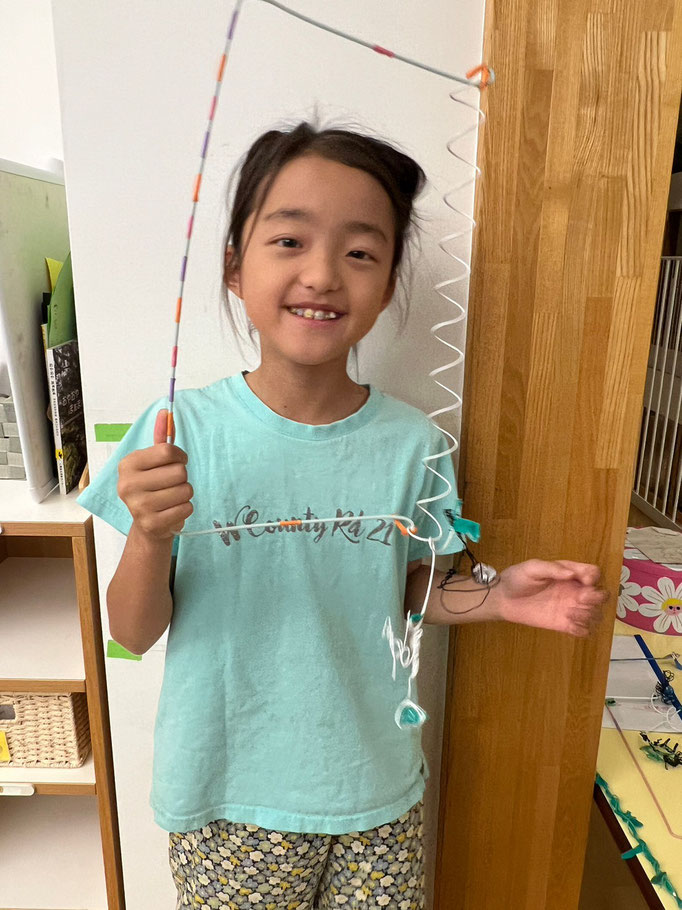

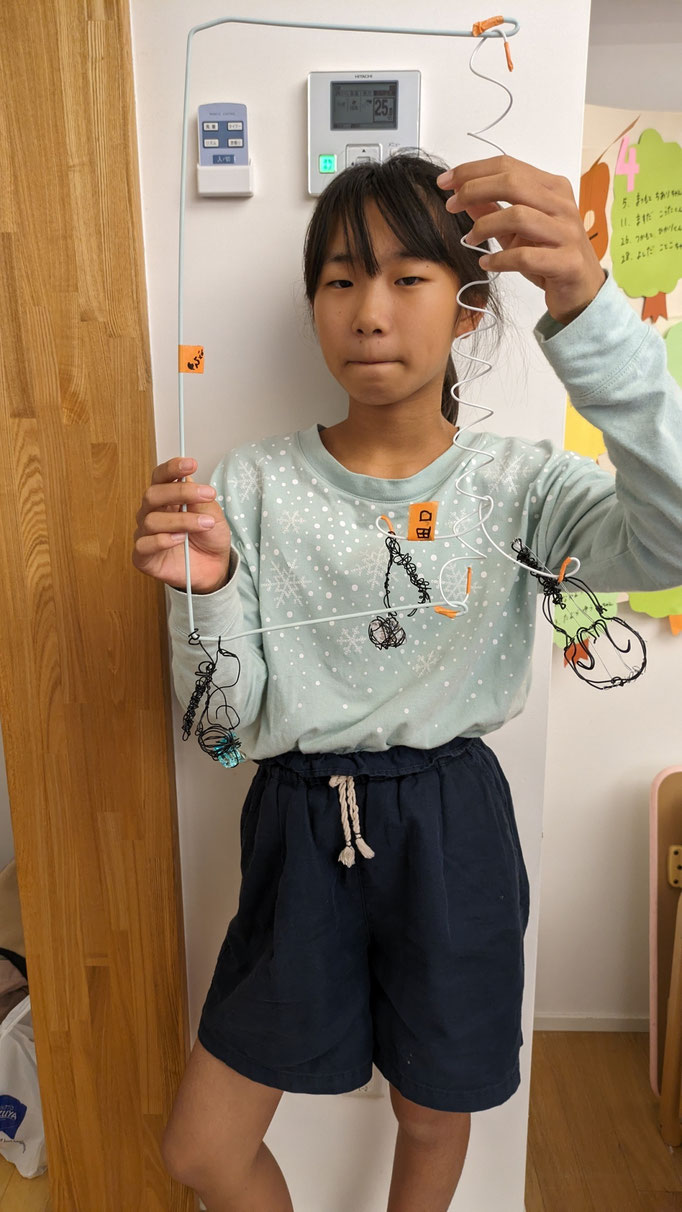

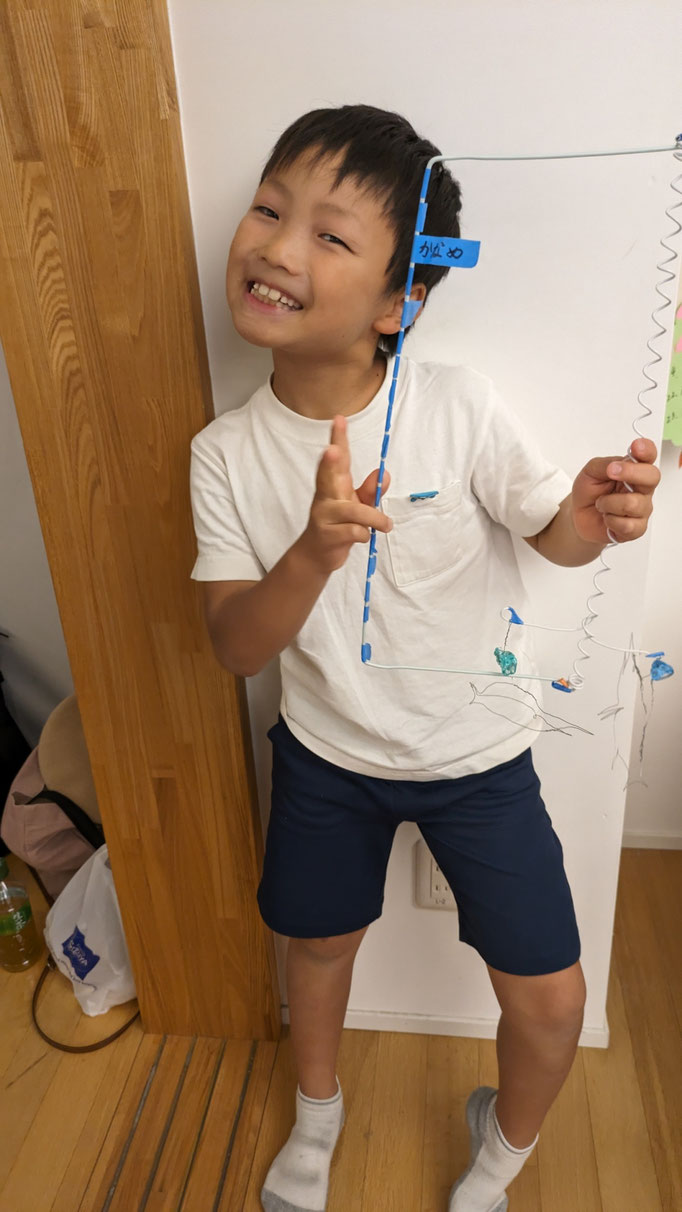

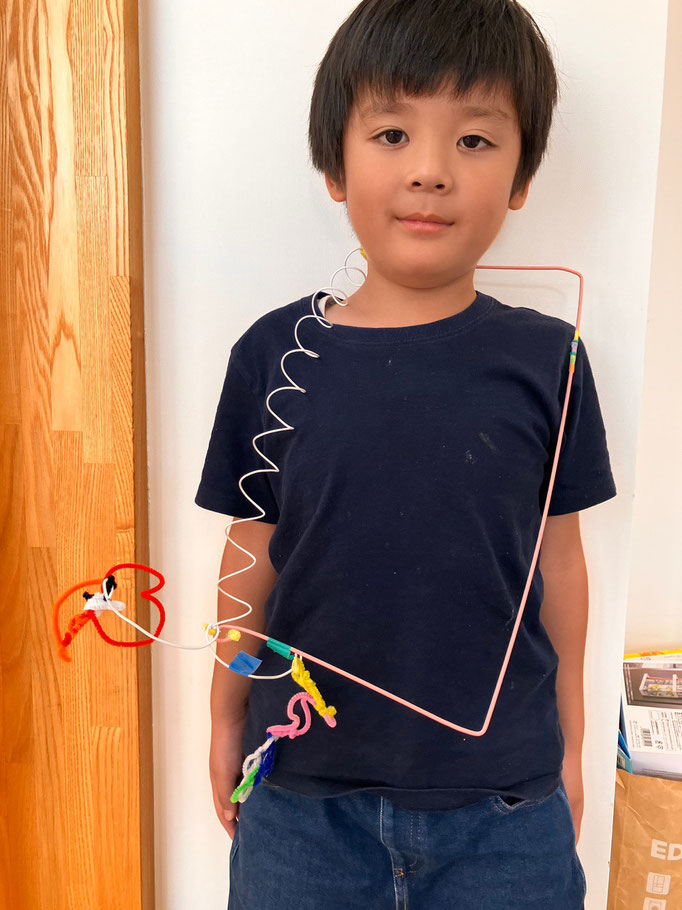

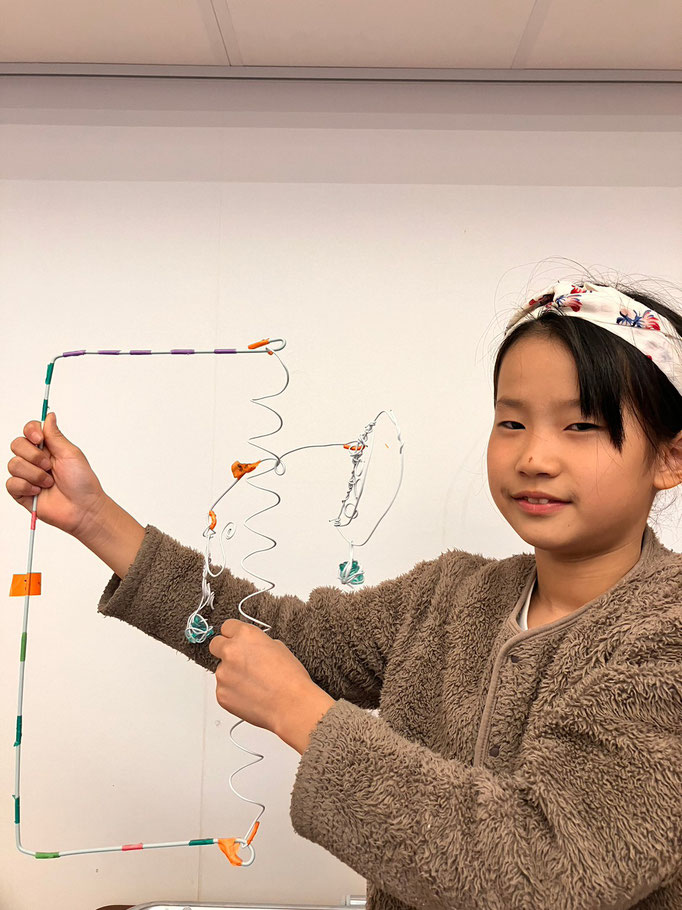

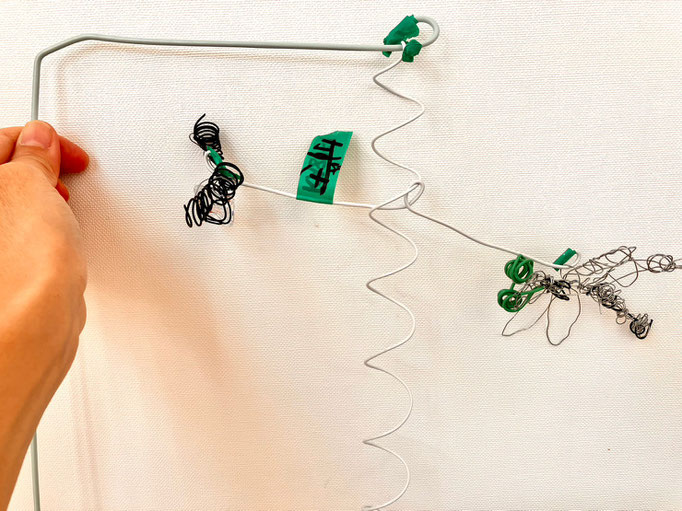

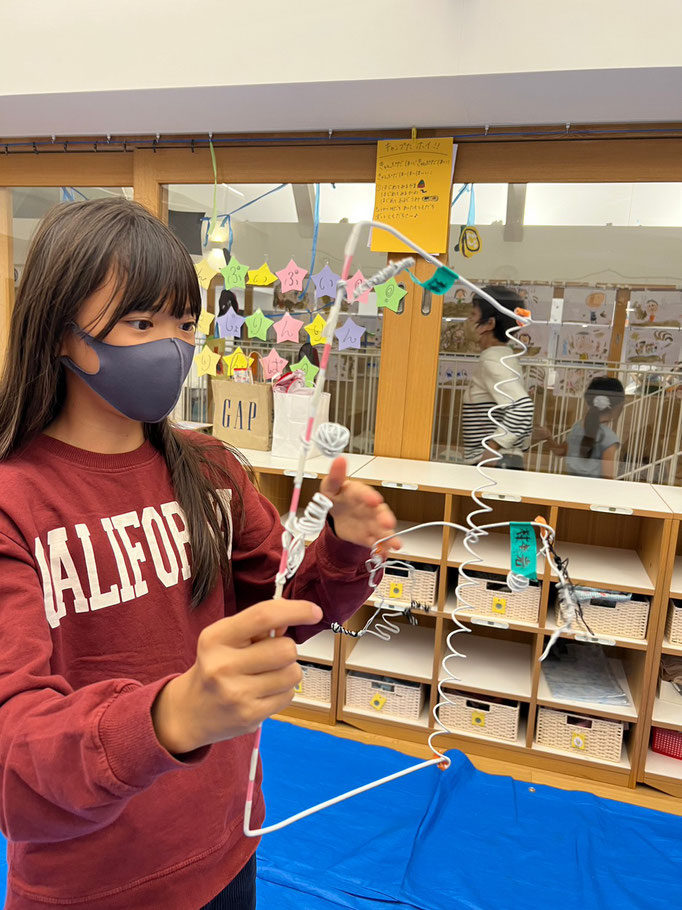

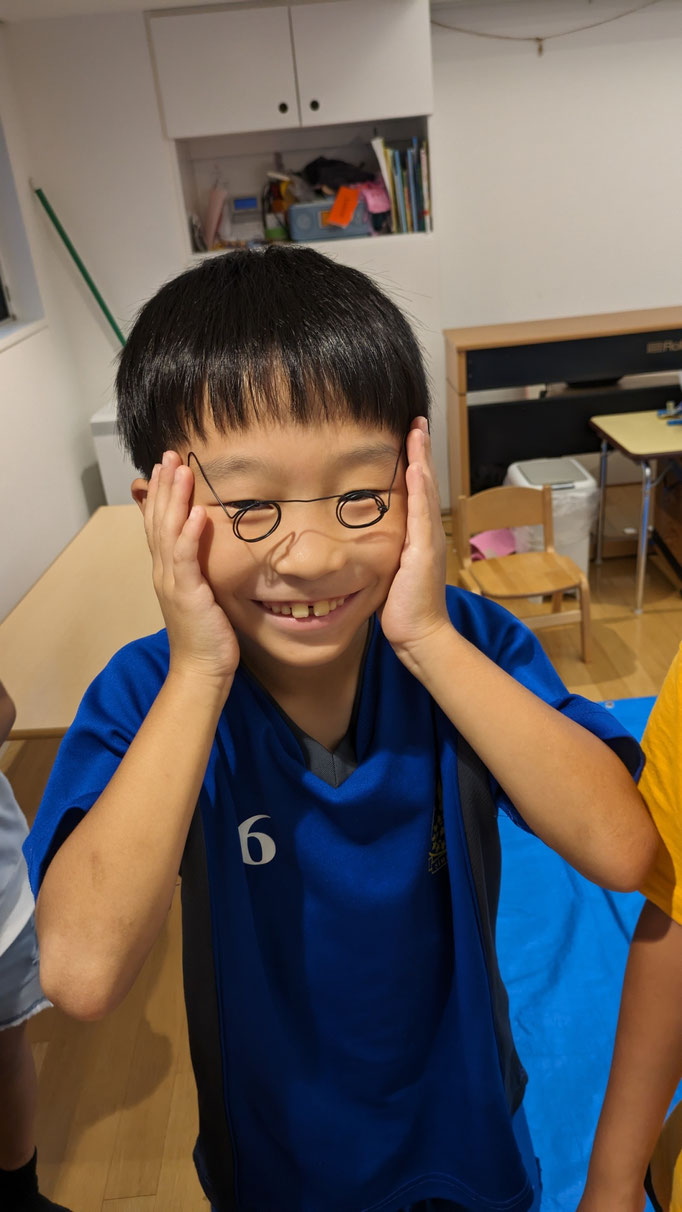

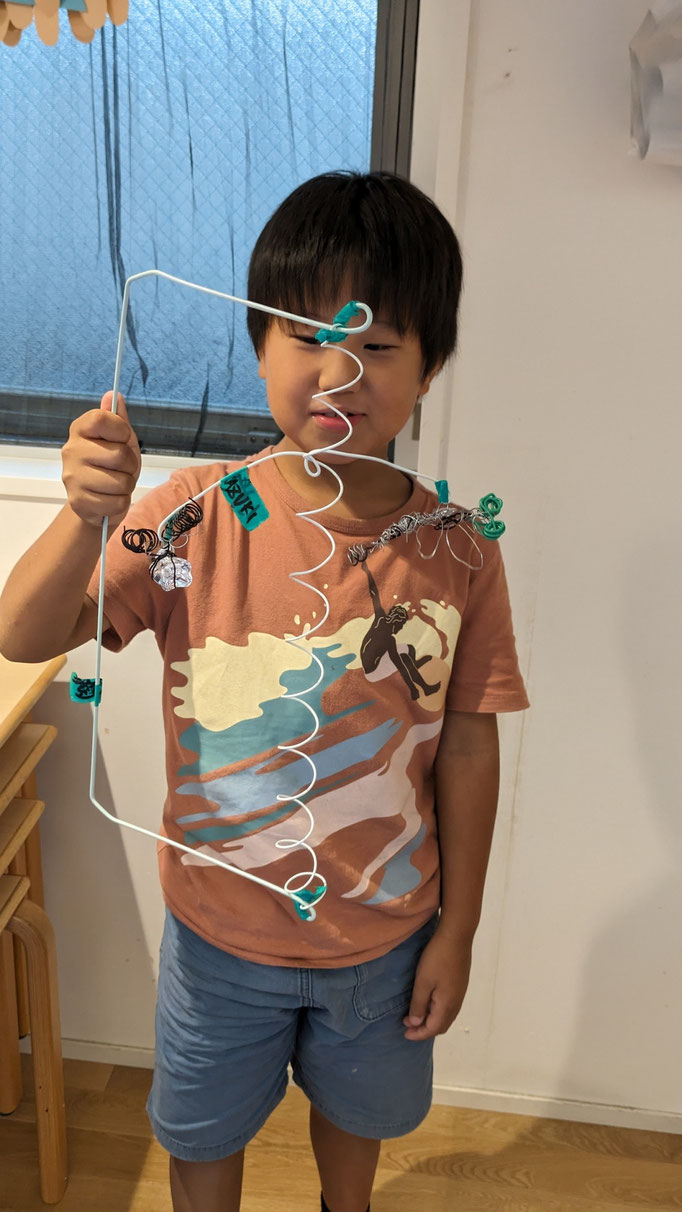

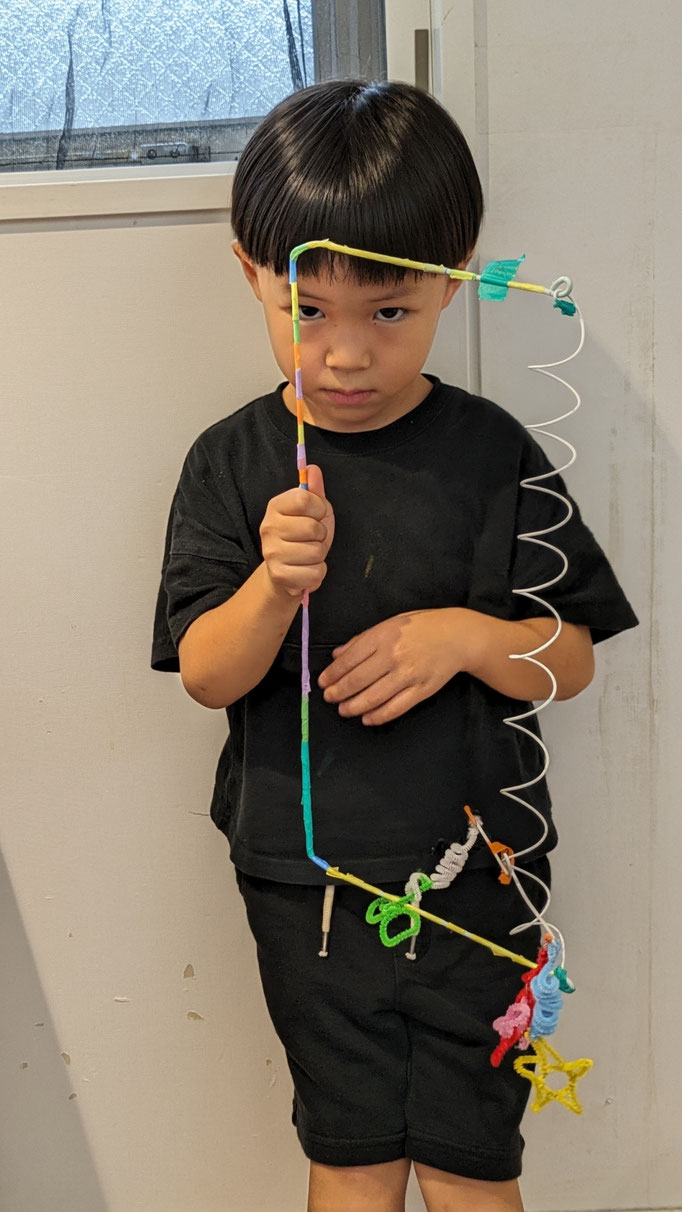

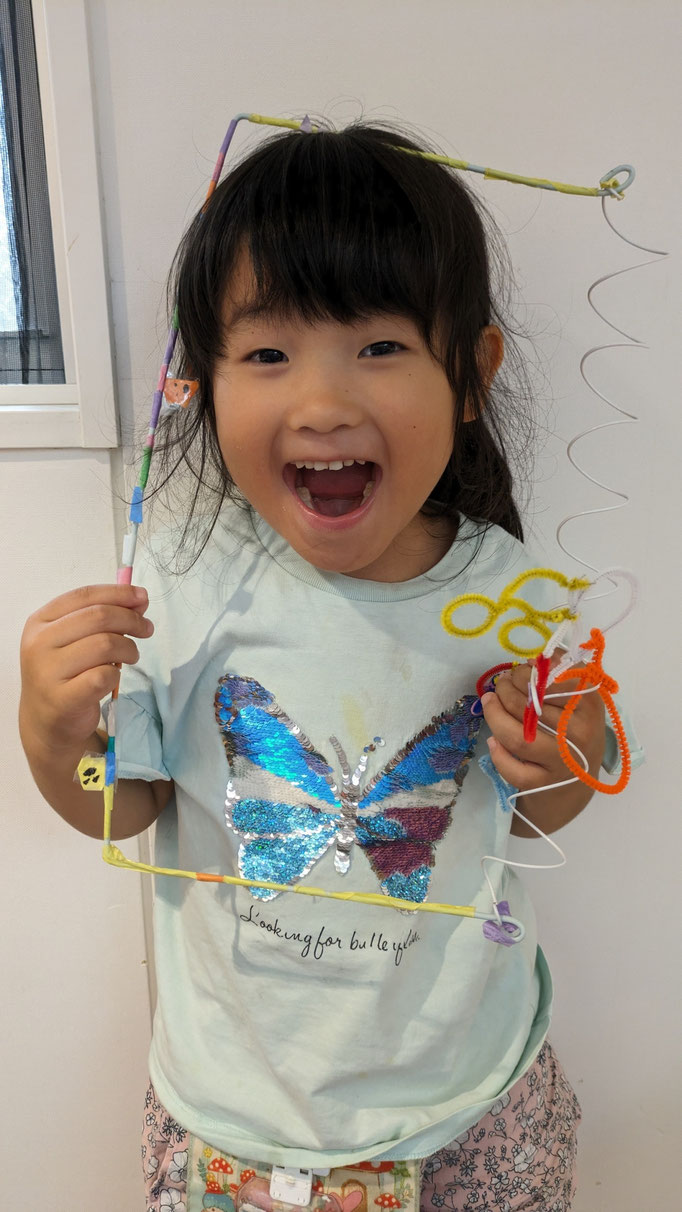

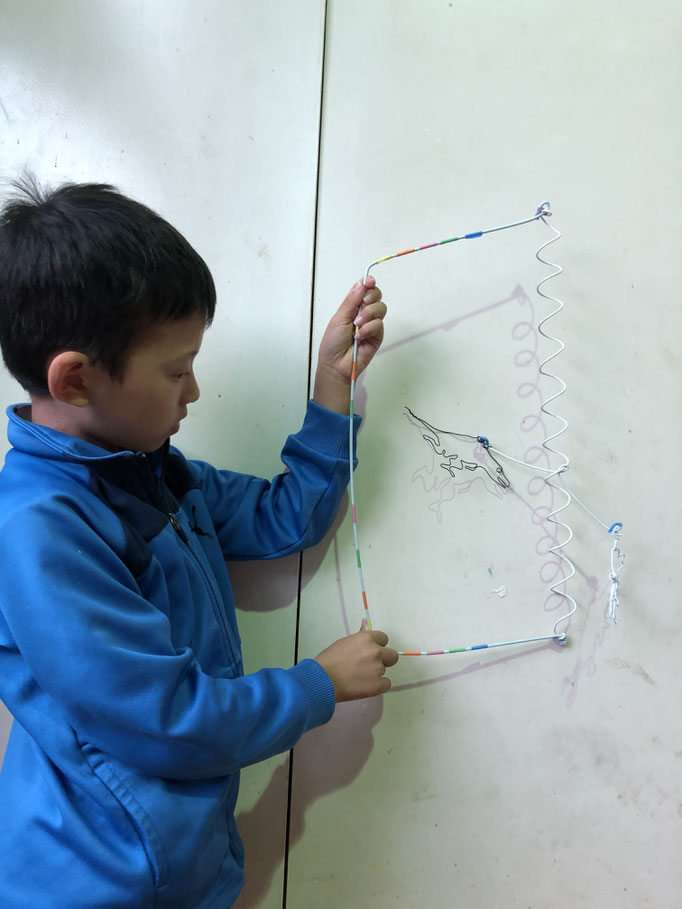

針金を使った工作 2023/9~10月

干物を描こう! 2023/9月

木工作~浮かぶ船と水車で動く船~ 2023/7~8月

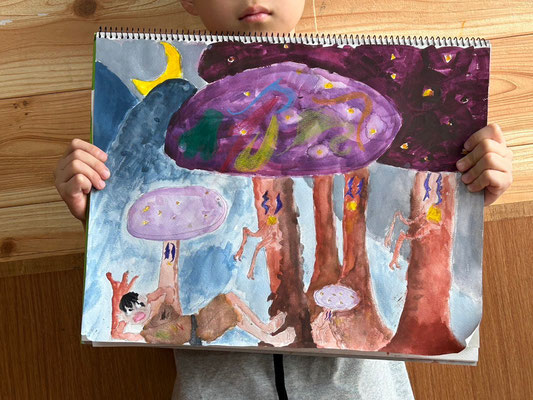

想像して描く~へんてこりんなもの~ 2023/6~7月

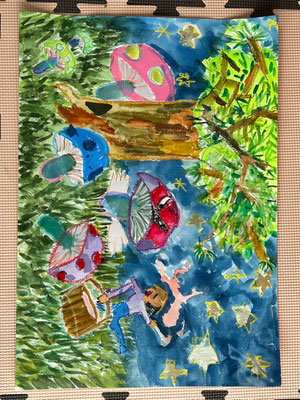

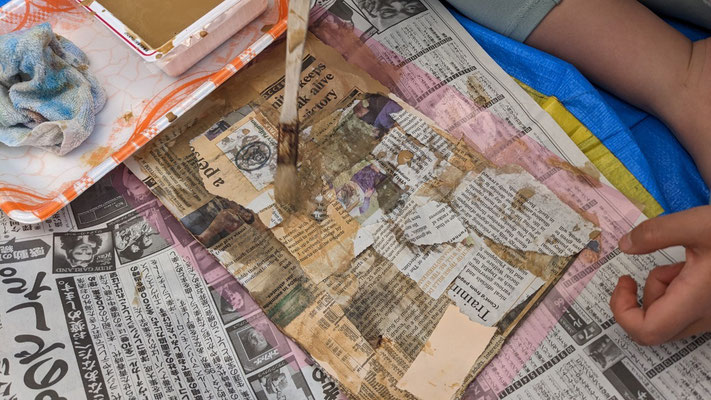

絵本みたいな絵画 ~貼り絵にする~ 2023/6~7月

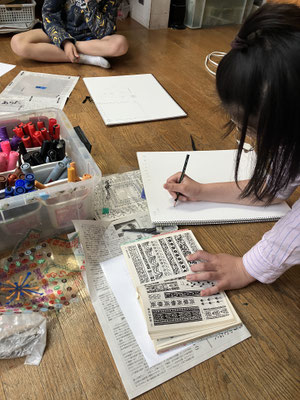

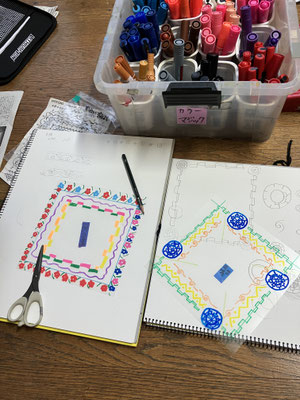

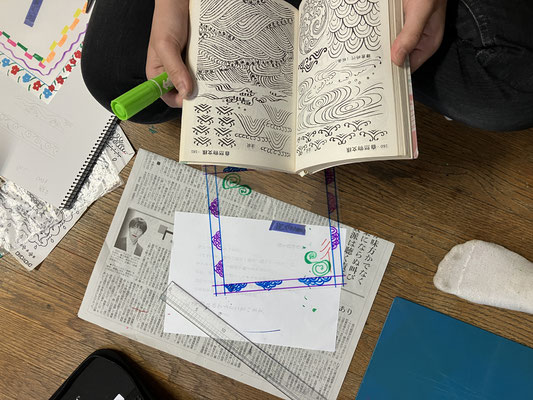

絵本みたいな絵画 ~色カードを作る~ 2023/5~6月

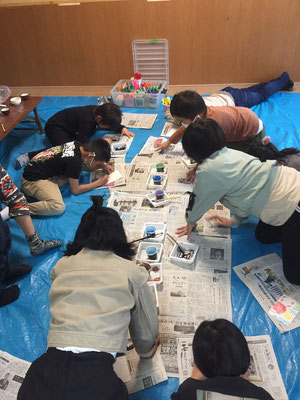

2回に渡って色(模様)カードを作りました。野菜ハンコを押して面白い連続模様を作ったり、いつもの絵の具とは違う 発色が強いアクリル絵の具を使い、塗って引っ掻いたり重ね塗りをしたり、別紙を丸めて作ったスタンプや梱包素材のプチプチに絵の具塗って押してみたり、網の素材をこれまた自作のスタンプにしてみたり、ビー玉を絵の具に浸けて紙の上で転がして素敵な模様をつけたり、シャボン玉を吹き付けて模様にしたり、最後にすごかったのは、ヤクルトの空き容器にマスクのガーゼ(前回のあまり)をはめてシャボン液に浸して吹いて泡模様を移しとることです。みんなが盛り上がりました。それぞれがいっぱい考えて思いついたことを全て試してみました。こんな風にして、色々な色画用紙に色々な色と素材で 自由に色や模様をつけて たくさんの色(模様)カードを作り上げました。このカードを使って 貼り絵の作品にします。

かぶる彫刻 2023/4~5月

荷造り用の紙バンドを材料にして、頭にかぶる彫刻を制作中です。

ホチキスの大きさは、大中小とあります。どこをどう留めるかで、形がどんどん変わっていくのが魅力です。紙バンドを曲げたり、折ったり、捻ったり、丸めたり、編んだりして形を見つけていきます。さらに、紙バンドは好きな巾に手で裂けるので、細く糸のように裂いて結んだり、束ねてみたり、さらに形が広がります。どんな彫刻になるか楽しみです。

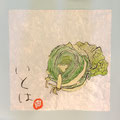

墨で和紙に描く~春キャベツと野菜~ 2023/4月

4月課題の墨で描いたキャベツは、皆大きく捉えられていて、「新学期に向けての子どもたちの意気込み」が作品に現れて、元気の溢れる作品となっています。いつものように、様々な硯や墨をすり試したり、筆、まるばし、割り箸、板、ハブラシ、などで試し書きをして、墨で描くことの感触を楽しみました。

今回は、墨で一本の線を描くとき、筆を引くように描きながら、線に強弱をつける事にも挑戦しました。墨の線の美しさや面白さに気付き、自然と理に適った筆の動きができるようになっていきました。それをキャベツの葉の形をよく観察して描く時に用いたり、葉脈を描くのに活用しています。

キャベツを半分に切る音を聞いたり、切り口の瑞々しさを感じたり、虫食いを観察したりしてキャベツに対する思いを広げてから描いています。また同様に赤ピーマンやエリンギも丁寧に触って、切ったり、匂いを嗅いだりしてより奥の深い観察ができるようにしました。

どの子も丁寧に描いた墨の線を、最大限に活かした色づけを楽しんでいます。美味しそうな(実際かじっています)キャベツの色を、「絵の具屋さんが調合した緑や黄緑を使わずに、自分だけのキャベツ色を作ろう」という目標で、楽しんでいます。普段よく使っている「あお」や「きいろ」「レモンいろ」だけでなく、「セルリアンブルー」が大活躍しました。赤ピーマンの赤もただの赤ではなく、赤の中に緑や青や黒が見え隠れしてますし、エリンギのかさの色に至っては、茶色を使わずにとても複雑な色混ぜをしています。

探検フレーム 2023/3月

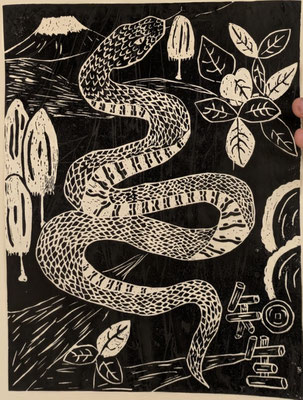

版画~高校生の超絶技巧な彫り~ 2023/2月

自宅教室には、中学生高校生が通ってきていますが、普段は自らが選んだ課題を制作しています。幼い頃から通い続けている生徒がほとんどなので、小学生の木版画に触発されて、いや昔から版画の楽しさをよく知っているがため、現在の課題を休止して版画に取り組んでいます。

高校生の二人が、下絵も彫りもこれはすごい!という作品に挑んでいるので、載せておきます。

銀色の工作~まとと鉄砲、お城~ 2022/12月

いろんな廃材を集めて工作をしました。ラップやテープの芯、CD、食品の空き容器、それらを全て銀紙に包んで、組んでいくと…素敵なまと と かっこいい鉄砲 さらには日本や西洋のお城が出来上がりました!

油絵~貝殻と猪骨~ 2022/10~11月

今年も油絵 楽しかった〜

貝 どう描くんだろう とワクワク見ていました。期待を遥かに超えた子どもたちの表現に、ただただ魅入るばかり。

今まさに成長していく人の 力強さ がどの作品にも溢れています。

スプリング・ドラム 2022/10月

スプリング・ドラムという楽器をご存知でしょうか?ばねだいこともサンダードラムともスプリング・サンダーとも呼ばれています。

筒の底に金属板(ドラムの皮、太鼓の皮にあたる)が貼ってあり、その中心からばねが伸びています。筒を持って振ると、底に付いているばねが揺れ、その振動が筒に共鳴して、まるで雷のような音が出るという、とても不思議な楽器です。

今回の制作にあたっては、滋賀・大津にある看板のダイワさんより、この工作にまさにぴったりの廃材の筒を頂戴しました。感謝いたします。

筒には、布とフェルトで飾りつけをします。音から連想して、風や雷や雨をイメージした模様を作ったり、急に涼しくなって秋を感じたタイミングだったので、秋の風物を思い浮かべたりして制作しています。そろそろ気になりだすハロウィンをモチーフにする子もいます。また布そのものからの発想で、布の柄の面白さを生かすことや、色にこだわって集めて貼る子もいます。さらに布の持つ触感に着目して、綿の入ったキルティング地、ビロード地、レース地などを貼り分けるなど工夫する子もあります。布でできることはなんでもやってみてるので、立体的に貼ったり、カーテンやドレスのように浮かして貼ったり、炎や翅のように貼るなど、たくさんのアイデアが出て来ています。

墨を使って~自転車を描く~ 2022/9月

前回、墨にたっぷり親しんだので、今回から、自転車を描きます。

折り畳み自転車で、小さめですが、7段変速がついてますし、かごはありませんが、ライトやベルや折りたたみ式ペダルもついてます。ブレーキの仕組みをそばで調べたり、折り畳んでみたり、ベルを鳴らしたり、変速器を変えてチェーンの動きを確かめたり、よく見て触ってから描いています。

画用紙がとても大きいので、部屋いっぱいに広げて、歩くときや絵の具の用意には気を使います!

木工作 2022/8月

夏休みは、普段より制作時間が少したくさん取れるので、じっくりと木工作を楽しみます。

今年は、「ドアノッカーと伝言板」です。 と言ってもどちらも街中で見かける事もなくなり、子ども達には縁がないもののように思えますが、いえいえ大変楽しい工作です。

ドアノッカーと呼んでいますが、木を楽器のように打ち付けて音を鳴らす仕組みを作ります。それを中心に、棚を取り付けたり、羽根(アイスキャンディーの棒)が回ったり、しかけをひとつひとつ考えて作っていきます。小学生になると、字を書くようになるので、自作の黒板を作ってみます。薄い板に黒板塗料を美しく塗って丁寧に乾かすと、チョークでちゃんと書けます。そうなると、黒板消しも欲しいし、チョーク置きやチョーク収納が入ります。他にもコルクボードも用意してあるので、どこかにメモを留める場所が欲しくなるし、メモ置きや鉛筆立てだって必要かも…自転車や家の鍵をかける所もあると便利かな?どんどん使い勝手の良いものに進化していきます。お家で活躍してくれるといいですね。

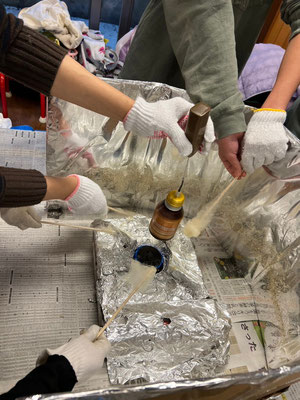

玉ねぎの皮で染めよう! 2022/7月

玉ねぎの一番外側の茶色い皮をみんなで集めて、真っ白なハンカチを染めてみます。みんなのおかげで、たくさんの皮が集まりました。これを大鍋でぐつぐつ炊いて、色を出します。

その間に、大豆やスーパーボールや割り箸と輪ゴムを使って 絞り の模様を入れてみました。できたら、お鍋に投入!です。

しばらく付けておくと…

思った以上に濃い色に染まってびっくり!

次は媒染処理(みょうばん液に浸けます)ーこれは皮膚につかないようにビニール手袋をしてーで出来上がり!乾いたら、絞りの材料を取っていきます。ひとつひとつ 輪ゴムを取る度に、模様が現れて うれしい!!!の一言。

分解して作る 2022/6月

まずは、集まってきた物たちを徹底的に分解です。おもちゃも、リモコンも、ラジカセも、炊飯器も、オーブントースターも次々に形がなくなり、バラバラに。面白い形や色や手触りのする小さな部品になっていきます。

分解が終わったら、台紙の上に自分だけの機械の世界を組み立てていきます。

さまざまな材料(プラスチック・紙・スポンジ・ひも・針金etc、)や分解した部品の中からのお気に入りを用いて、台紙の上に貼り付けたり、繋いだり、穴を開けたり、いろいろな作業を施していきます。

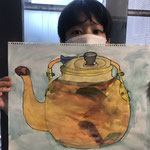

よく調べて観察して描く! 2022/5月

どこでも良く見かける「やかん」です。でもこれが本当に優れもの。使いやすいように幾つもの工夫がされています。ひとつひとつどんな工夫なのか、実際水を入れたり出したりしながら、じっくり調べて見ていきます。こうすることで、ただ見て描くだけでは、気がつかない形を発見し、丁寧にものを見る訓練になり、集中して描くことを覚えます。年齢が高い子ども達は、こういう機能を持たせるために生まれた形が美しい事にも気が付きます。やかんひとつとってもこれだけの機能美があり、子ども達はそれを受け取って楽しく描きます。次はどんな人工物を描こうか、こちらがワクワクします。

また時計草を描いたクラスもあります。時計草はびっくりするほど面白い形をしています。よーく見て、その複雑な形を 皆がそれぞれ自分なりに感じて描いて行きます。ひとつとして同じようには描きません。魅力的な花がたくさん咲きました。

人の動きを表現しよう! 2022/4~5月

はじめに針金で人間の形を作ります。それに毛糸やあさひもを巻いて、人間らしい形にしました。どんな動きでもいいよ、自分でやってみて!恥ずかしがる子もいますが、写真や資料だけでなく、いろいろ動いてみてポーズを決めました。ゲームの世界や歴史の世界に想いを馳せたり、自分の日常の姿を思い出してみたり、家族と体験した楽しかったスポーツや憧れのスポーツなど、みんないろいろお話を聞かせてくれながら、ポーズをつけて、板に固定します。それに、水で溶いた石膏を、最初は牛乳くらいの粘性で筆で塗って行きます。だんだんヨーグルトぐらいの固さになってきたら、ヘラに持ち替えてドシドシつけて行きます。そのうちに生クリームくらいの固さになると、ますます楽しくなってたくさんつけてカッコよく仕上げて行きます。手も使ってみました。

最後はあっという間にカッチカチそしてじんわり暖かくなって固まります。何回かこれを繰り返して仕上げました。

後片付けにもお楽しみがあります。しっかり石膏が固まった使用済みボウルは、水につけるとあっという間にボウルの型通りに石膏が気持ち良く剥がれます。ワイワイ気持ち良い感覚を味わいながらの片付けが、これまた楽しそうでした!

絵の具を手作りしてみよう! 2022/3~4月

絵の具は色の元になる「顔料」とそれを紙に定着させるためののりにあたる「展色材」とでできています。

展色材は、比較的身近なもので楽に代用品が作れます。例えば、小麦粉+塩+ぬるま湯とか、シロップ+重曹+酢とかです。またこれは身近ではないですが、日本画を描く人には必須の「膠」があります。

問題は、顔料です。本来ならば、色味のある鉱物(たいていが貴石)や貝殻を砕いて微粒子にしなければなりません。それには恐ろしく力と手間と時間とお金が必要です。

そこで、鉱物の代わりとして「卵の殻に油性マジックで着色したもの」を使ってみます。卵の殻の薄皮をとって表裏両面にしっかり一色のマジックで色を塗ります。それをすり鉢で擦って、さらに乳鉢と乳棒を使ってサラサラになるまで擦ります。これが顔料その1です。

さらに「石哉石炭」を持参してくれた子がいたので、ここは時間をかけて砕いてすり潰して顔料に近づけるように 力のある高学年を中心にやれるところまでやってみよう!ということになりました。ステンレスの皿の中で石を金槌で叩き、すり鉢と乳鉢でなんとかこれも粉にしました。顔料その2です。

またさらに学校で使うチョーク(白赤黄青緑)もすり鉢で擦り乳鉢で細かくして、顔料その3です。これは柔らかくすぐ顔料らしくなり発色もよかったですが、細かな粉塵が出て掃除が厄介でした。

まだあります。顔料の代用として食品着色料(食紅)赤黄緑青4色も用意してます。

これらたくさんできた顔料を シロップ(砂糖+少量の水)と片栗粉と酢と重曹で作った展色材で溶きました。また膠も用意して溶いてみました。

糸巻きの車を走らせよう! 2022/3月

いつもの造形教室が戻ってきました! 2022/3月

休講していた全ての教室が、再開いたしました。まだまだ感染対策は緩められませんが、制作の時は、気持ちをゆったり、春の息吹を感じながら、のびのび創作いたしましょう!!!

2022/1/20~只今 休講中です

教室をお借りしている園では、コロナ感染の予防的処置として、外部関係の出入りを制限されています。

そのため、相愛教室は2/15日までお休み、マクリン教室は2/24日までお休みさせて頂きます。

今は皆さん我慢の時です。再開を楽しみに造形教室は次に備えます。

ソルトペインティング 2021/11月

紅葉の美しい季節でしたので、落ち葉やどんぐりを拾ってきたり、他にも資料として、秋の色付いた葉や実やきのこの写真やイラストを見て デザインを考えました。それに沿ってボンドで描き、塩をまぶして乾かします。それにいつもの絵具で色付けして、ヘアスプレーを定着剤がわりに振りかけて完成!

教室によっては皆既月食の日にあたり、皆で観察に出かけたので、それを作品にしたりもしました。

油絵~アコーディオンとマンドリンとヴァイオリンとトランペットとサキソフォンなど~ 2021/10~11月

今年の油絵は楽器たちです。アコーディオンを見たことがない子もいます。スタッフだって上手くは弾けないので、弾いている動画を見せました。吹奏楽部経験者のモパ先生に管楽器の指導を受けたり、ギターの得意なもろみん先生にマンドリンを弾いてもらったり(沖縄出身のためか、三線にも通じると感じられました)、子ども達にも壊れそうなボロボロ楽器ですが、毎回できるだけ触れて感じてもらってから 描きました。

とばす工作 2021/10月

ぺットボトルと紙でこんなに楽しく遊べるとは、思いませんでした。遊びに夢中で、写真が撮れない状況でした。

木工作~ビー玉迷路&ビー玉コースター~ 2021/7~8月

幼児さんは初めてのノコギリに紙やすり、カナヅチと釘、木工のはじめてをいっぱい経験しました。

小学生は、割り箸でレールを作るところからコツコツ始めて、ピタゴラスイッチのような楽しい仕掛けやよく転がる方法を、考え編み出し失敗しながら完成させました。

マーブリング 2021/7月

ひとりひとりが自分から動いて制作できるように、スタッフは見守ることに重点を置いています。

楽しく制作して乾いた美しい紙は、切り抜いて窓を作ってみたり、大事に持ち帰る子もいました。

とっておいて、のちにソルトペイントの台紙に変身させた子もいます。

アルミホイルレリーフ 2021/6~7月

デザインを考えて板に描き、ボンドで描いた線に沿ってヒモを貼り付けます。太い凧糸や麻紐や輪ゴムなどを使いました。中高生になるとヒモの貼り付け方やストローなど異素材の挑戦もあり、大人でも内容を深めて楽しめる課題だと感じます。厚めのアルミホイルを貼り付けて絵具で着色して磨く課程でも、様々にやり方を変えて世界を広げることができます。

やきものをつくる 2021/6月~7月

6月課題に、教室でも初挑戦で、やきもの作りに取り組みました。

粘土を使っての作品は、これまでたくさん作ってきましたが、粘土を窯で焼くためには、今までとは違う専門的なアドバイスが必要となります。

そこで、陶芸家 安徳窯 前田保則(まえだやすのり)氏

にお願いして、私共が 陶芸ならではの作品制作における注意点 などのご指導を賜り、材料も調達して頂くことになりました。前田先生は、以前造形教室の課題で「お茶道具を描く」で登場した黒と茶の抹茶茶碗の作者でもあります。

前田先生には、 陶芸用粘土準備や、道具をお借りします。いつも通り造形教室で楽しく制作し、その作品を先生に預けます。そして先生の工房で、乾燥、素焼き、釉がけ(釉薬等はアドバイス受けてお任せします)、本焼き完成となるまで様々お世話になります。

皆さんのお手元に戻ってくるのは、1ヶ月ほどかかります。楽しみに待ちましょう。