みのり教室風景

ご覧になりたい写真をクリックしてみて下さい。

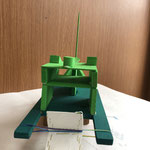

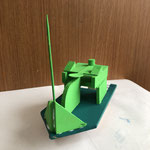

風を使って!~風車をつくろう~ 2025/4~5月

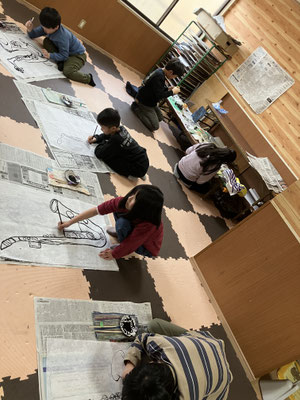

墨でえがこう!~サックス~ 2025/3~4月

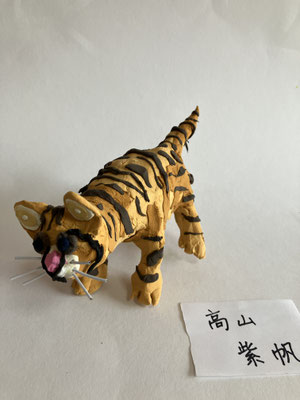

ねんどでつくろう! 2025/2~3月

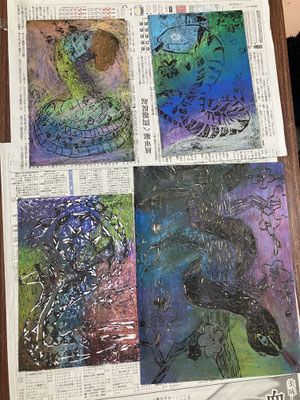

版画~へび~ 2024/12~2月

幼児さんは、画用紙と特殊な質感の紙を用いて、今年の干支「へびさん」を作りました。その「へびさん」に8色のカラー版画インクをのせて摺りました。バックはへびが引き立つように、黒っぽい版画インクを使いました。これで一枚完成です。次に、摺る紙の方にえのぐで好きな色をつけて乾かしてあるので、その紙に 黒の版画インクでもう一度「へびさん」を摺ります。もう一枚完成です。

小学生は、1年生は特殊加工を施した石膏板を版木にしていますが、2年生以上は木の板を版木にしています。2年生は小さめのサイズの木ですが、3年生以上は、2年生の倍のサイズの版木を使っています。

最初に、へびがテーマの図案を背景までしっかりデザインして描きます。下絵の完成です。それを丁寧にトレーシングペーパーに写します。その写したトレーシングペーパーを、版木の上にカーボン紙を挟んで裏返しに張り込みます。そして裏返った図案をもう一度赤ボールペンでなぞります。二度も図案をなぞる作業を経て(しかも二度目は逆さまです) 版木に下絵(図案)が写ったら、そこでやっと彫刻刀の出番です。使い方をしっかり習って、練習して、彫りはじめます。彫った所が白くなり、彫り残した所が黒くなるのを想像して、どこを白または黒で見せていくかを考えながら、彫り進みます。彫り上がった版木に、黒インクを乗せて、黄味がかった素敵な和紙に摺りあげます。もう一枚は、白い和紙に同様に摺った後 乾かしてから、和紙の裏からえのぐで彩色して完成します。

クリスマス会~お菓子の家を作ろう!~ 2024/12月

今年のクリスマス会は、お菓子の家を作りました。

500mlの牛乳パックがお家の土台です。その表面に、お湯でといてノリのような状態になった粉砂糖をたっぷり塗り付けます。この「お砂糖のり」の上に好きなようにお菓子を貼り付けていきます。

このノリは二週間くらいはもつので、お家に帰ってからも、しばらくはお菓子を剥がしながら食べることができます。

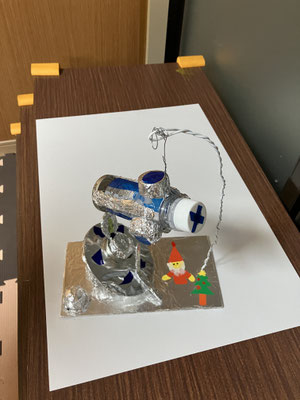

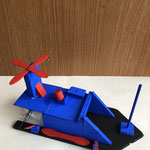

人工衛星を作ろう! 2024/12月

油絵~バリ島&タイの仮面~ 2024/10~11月

造形教室には、古い仮面がいくつかありますが、バリ島のバロン様の仮面は、かなり古いもので、40年以上前に現地で入手されたものを譲り受けています。バロンには、長い髪の毛(シュロの繊維でできている)もあって、すっぽりかぶれるので、なかなか迫力のある仮面です。他にもタイの仮面やブータンの仮面その他の出所不明ですが、ルーツは同じと思われる各地の仮面を並べて描きたい仮面を選んで、あるいは仮面をミックスして独自のアレンジで描いています。

本物の仮面より 子ども達の描く仮面の方が、魅力的です。

カタパルト~アイスの棒で作って飛ばそう!~ 2024/10月

夏の思い出&未来の科学の夢 2024/9月

木工作~ビー玉迷路&剣と盾で戦うゲーム~ 2024/7~8月

日光で染めるカバン 2024/7~8月

①サイアノ溶液(上の1と2)の混合液を作り、ここからはできるだけ液に日光をあてないように、薄暗がりの部屋で はけを使って布カバンの表と裏にぬる。その時 正方形に切り抜いた枠を用意してその中だけにぬる。持ち手や周りにつけないように注意する。その後 薄暗がりの部屋で、扇風機とドライヤーを使ってカバンを乾かす。

②モチーフ(自分で作った切り紙、透明シートに黒マジックで描いたイラストや名前、おもちゃ、スプーンやペンチなどの道具、葉っぱなどの植物)をカバンの上に置き、紫外線(日光)で露光開始。20分から30分の間、決して動かさないで「かんかん照りの日向」に置いて見守る。

③片面露光したカバンを裏返して、②と同じようにする。また20分から30分置いておく。太陽は動くので、紫外線がよくあたるように「かんかん照りの日向」場所を考えて置くこと。

④時間が来たらカバンを水洗いし、余分なサイアノ現像液を落とし、ハンガーや物干し竿で乾かす。

昔話を聞いて描く 2024/7月

砂絵 2024/6月

墨で描く~ダイソンの大型掃除機~ 2024/5月

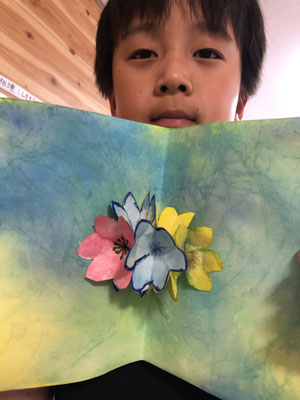

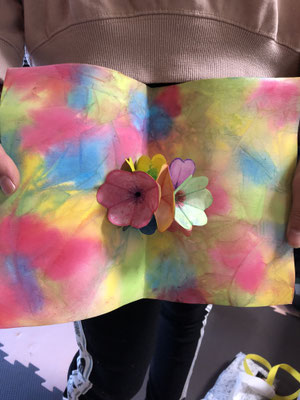

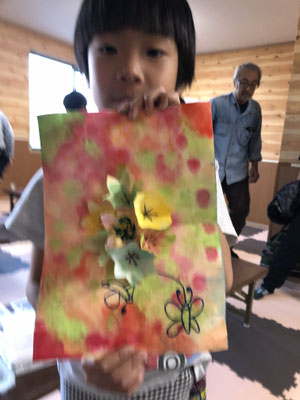

色遊びと飛び出す花カード 2024/4~5月

手作り綿菓子機で作って食べよう! 2024/3~4月

まさしくシュガーハイ!でテンション上がりっぱなしの子ども達でした!

私達も、綿菓子機を回すのと、割り箸で絡め取らせるお手伝いで、すっかり写真を撮り忘れました!

一緒に夢中になってましたね。

虫メガネを見る自画像 2024/3月

油絵~パイナップル~ 2023/10~11月

動く紙工作 2023/10月

針金工作 2023/9~10月

干物を描こう! 2023/9月

木工作~浮かぶ船と水車で動く船~ 2023/7~8月

想像して描く~へんてこりんなもの~ 2023/6~7月

タイガー計算機をご存知ですか?亡くなった父が昭和30年代に会社で使っていた計算機ですが、電卓が登場する以前の代物です。電池もコンセントもないのにすごく大きな数の計算ができます。でも使い方がわかりません。

ガソリンを入れて使うトーチ、ご近所の方に頂いたのですが、これは私も使い方を知りませんし、どんな場面で使われていたのかさえわかりません。

そんな使い方のわからない(今は使わなくなっただけ)骨董品や珍品を集めました。

パズルや知恵の輪やボードゲームもありますし、鐘や楽器やオーナメントに蛸壺まで用意しました。ひとつひとつ触ってみて、使い方を考えたり、使っているところを想像したりします。それを絵にしてみました。

今回も子どもたちの想像力に驚かされました。画用紙一枚では収まらず、画用紙がどんどん広がっていく子もいれば、たくさんの「へんてこりん」に次から次へと想像が移っていく子もあります。反対にひとつのものをじっくり観察と調査を繰り返してわかったことを絵にしていく子もいます。

でも想像するのがとても苦手という子もいます。そういう時は、目の前のへんてこりんなものをじっくり触って、長いことそれについて一緒に話してみます。様々なことに話が飛んで広がっていく中で、絵になるタネを見つけていきます。タネが見つかったら、それを育てるように声をかけながら、画面に向かって手を少しづつ動かしていきました。

それぞれの出来上がった絵の中に、「いいこと考えた!」から生まれるパワーがあふれていました。

絵本見たいな絵画 ~貼り絵にする~ 2023/6月

絵本見たいな絵画 ~色カードを作る~ 2023/5月

2回に渡って色(模様)カードを作りました。野菜ハンコを押して面白い連続模様を作ったり、いつもの絵の具とは違う 発色が強いアクリル絵の具を使い、塗って引っ掻いたり重ね塗りをしたり、別紙を丸めて作ったスタンプや梱包素材のプチプチに絵の具塗って押してみたり、網の素材をこれまた自作のスタンプにしてみたり、ビー玉を絵の具に浸けて紙の上で転がして素敵な模様をつけたり、シャボン玉を吹き付けて模様にしたり、最後にすごかったのは、ヤクルトの空き容器にマスクのガーゼ(前回のあまり)をはめてシャボン液に浸して吹いて泡模様を移しとることです。みんなが盛り上がりました。それぞれがいっぱい考えて思いついたことを全て試してみました。こんな風にして、色々な色画用紙に色々な色と素材で 自由に色や模様をつけて たくさんの色(模様)カードを作り上げました。このカードを使って 貼り絵の作品にします。

かぶる彫刻 2023/4~5月

主に梱包に使われる「紙バンド」ですが、工作の素材としても大変面白いものです。

自由に曲げられる、折れる、編める、また裂いて細くすると素材としての顔も違ってきますので、結ぶ、束ねる、などさらに広がります。

接合には、ホチキスを使いますので、扱い方も学びます。大型のホチキス二種と変わったホチキスも登場してきます。

針の扱いに十分注意しながら、制作を進めています。

鏡を見ながら、こうしようああしようと発想が広がります。髪の毛に見立てたり、腰ベルトや背中に背負う形に繋がったり、腕輪や手袋とも合体!スマホ連動や、ヘッドホンがセットされていたり、ピンマイクが付いています。かぶりながら色々しゃべってまーす!

墨遊びと~墨と和紙で野菜を描く~ 2023/4月

探検フレーム 2023/3~4月

イメージするのは、「古ーい宝の地図」。

まずは、木の枝で枠を作ります。私が、滋賀の余呉湖へドライブに行った折、たまたま桜の落枝をたくさん拾うことができました。それを使って、フレームを作ります。枝を切ることから始めます。小学生の子ども達は、自分で拾った枝で作りたい気持ちが強いようなので、みのり幼稚園の園庭内の枝拾いに出かけました。教室の真上に大木が聳えている環境ですので、いくつか見つかりました。あとは、さらにお家の近所などで拾ってきてくれます。持ち運びに注意ですね。

次に地図にあたる部分=古色な紙=羊皮紙や皮やパピルスなどのイメージで作っていきます。

国から配布された布マスク 様々な方からこれを工作などで有効に使えないかと頂戴しています。

この活用法をずっと考えていました。今回とても面白いものに変身します。

マスクを分解、コーヒーで染めます。

英字新聞、ハングル文字新聞、など外国の文字の新聞と合わせて作っていきます。

さてどうなりますやら!

ボンド+のり+インスタントコーヒーで、コーヒー色のボンドを作りました。

丁寧に染めたマスクのガーゼを、このコーヒーボンドを使って英字新聞に貼り合わせると、昔の地図みたいなすごい紙ができました!

それを乾かしている間に、木の枝4本を麻紐で縛って枠を作りました。たくさん巻いたり結んだりして 手をしっかり鍛えました。

乾いたコーヒー色の紙に、地図や宝や好きなものをクレパス、クレヨン、コンテを使ってゴリゴリ描いていきました。

絵と枠を張り合わせて完成!

自由画 その後 2023/3月

版画の進み具合が皆違うので、時間調整の意味もあったのですが、みんなの好きな世界がどんどん広がるので、こちらもそれに応えて様々な画材もプラスしました。いつもの水彩道具だけではなく、「Gペンなどのつけペンとインク」や「メイク道具(カラフル多彩なアイシャドウパレット)」や「簡単水彩(水彩色鉛筆、水彩クレヨンと水筆ペン)」などのおもしろ画材も体験し、細密画、キャラクター作り、模写など、いろいろな方向に広がっていっています。

切り紙遊び(幼児) 2023/3月

ねんど遊び(幼児) 2023/2~3月

絵画~自由に気になることを描こう~ 2023/2~3月

幼児さんは版画が完成!乾かしたり、摺りを待つ隙間時間に絵を描いています。久しぶりのえのぐなので、幼児さん達色作りに夢中です。混ぜすぎると濁るよの声かけにも、動じず 混ぜる混ぜる! でも えのぐの出し方や、量の調節を色々やりながら体得しています。クレヨンやクレパスのはじきを覚えたり、デカルコマニーの技法を使ったり、もちろん手形遊びも欠かしません。落書きに終わらず、会話を重ねて、子どもたちが丁寧に描き進められるように応援しています。

小学生は、全く自分で考え想像したものを描く子、キャラクターを忠実に描きたい子、など色々あって、カーボンでイラストを写しとって色付けしたり、実際のキャラクターを進化させて描いたり、外の草を摘んできて写生したり、しています。

版画~うさぎ 彫りと摺りそして完成!~ 2023/1~2月

幼児さんは、うさぎの版を仕上げたら、版画用和紙にえのぐで色をつけておきます。この色つき和紙に黒インクで摺り上げると、カラフルで魅力的な作品になります。同様に、小学生も彫刻刀で版木を彫るかたわら、色つき和紙の準備もしておきます。

幼児さんも小学生も、まず初めに黄色みがかった雰囲気のある和紙に摺りあげます。その次に作った色の和紙に摺ります。

版画の摺りには、のせるインクの微妙な量を調整し、バレンの具合を見るのが、なかなか難しいのですが、今まで毎年何枚も何十枚も摺ってきた藪下やベテランスタッフの目でチェックしながら、一枚一枚子どもたちが、ローラーでインクをのせ、バレンを使って丁寧に力をかけて摺っていきます。

小学生の彫りの力は、年を重ねる度にぐんぐん高まって行くのを毎年毎年感じています。白か黒かを判断し、次は、グレーに見せるためにどういう彫りが良いかを検討し、私達もアドバイスをしますが、子ども達がそれを超えていろいろ魅せてくれます。摺りあがりを見て、惜しいところがあれば、さらに(大変ですが)もう一度戻って彫る など、いいものを作ってやろう!という気持ちが表れています。高学年になると脱線することもありますが、キラッと見せるやる気をとらえて進めています。私達が、制作過程で一番子ども達の成長を感じることができ、嬉しい限りです。

そうそう6年生二人には、小さい板を渡して、2作目の木版画も制作しました。全く私たちの手を借りず、自分たちだけで、下絵から完成まで、見事で、出来上がった作品がとても魅力があって、力をつけた姿に感心しました。

銀色の工作~まとと鉄砲、お城~ 2022/12月

油絵~貝殻~ 2022/10~11月

年に一回だけの油絵が始まりました。

油絵具は塗り重ね、塗り重ねて描いていきます。新しく塗った色をナイフ(ペンティングナイフ)で削って、前に塗った色を浮き上がらせるなど、いつもの絵の具(水彩)とは全く違った描き方が楽しめます。

筆やナイフの他に、指で絵の具をのせていくように描けるので、指で描くことを楽しんでいる様子が伺えます。

モチーフは、貝殻です。法螺貝やオウム貝のようなとても大きな貝殻から、実際に日本の海岸で拾えるようなかわいい貝殻まで、とにかくいっぱい用意してありますので、触って触って、貝殻の音を聞いて、どんな貝か豆知識も交えて、どれを描くか決めていました。

まずは、布が木枠に張ってあるキャンバスに、クレヨンで下書きしたら、一層目の色付けは、教室で選んだ赤青黄緑4色限定で行います。その後50色以上ある油絵具の中から、色選びを楽しみながら、重ね塗りを繰り返して仕上げています。描く時には少量の溶き油を使い、片付けの時にはお掃除用油を使用します。その間水は使えないので、慣れるまではいろいろ起こります!!!

でも3回4回と回を重ねると、すっかり扱い慣れて、描くのもお片付けもバッチリです。写真で伝わってるかしら?

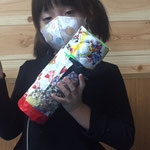

スプリングドラム 2022/9~10月

スプリング・ドラムという楽器をご存知でしょうか?ばねだいこともサンダードラムともスプリング・サンダーとも呼ばれています。

筒の底に金属板(ドラムの皮、太鼓の皮にあたる)が貼ってあり、その中心からばねが伸びています。筒を持って振ると、底に付いているばねが揺れ、その振動が筒に共鳴して、まるで雷のような音が出るという、とても不思議な楽器です。

今回の制作にあたっては、滋賀・大津にある看板のダイワさんより、この工作にまさにぴったりの廃材の筒を頂戴しました。感謝いたします。

筒には、布とフェルトで飾りつけをします。音から連想して、風や雷や雨をイメージした模様を作ったり、急に涼しくなって秋を感じたタイミングだったので、秋の風物を思い浮かべたりして制作しています。そろそろ気になりだすハロウィンをモチーフにする子もいます。また布そのものからの発想で、布の柄の面白さを生かすことや、色にこだわって集めて貼る子もいます。さらに布の持つ触感に着目して、綿の入ったキルティング地、ビロード地、レース地などを貼り分けるなど工夫する子もあります。布でできることはなんでもやってみてるので、立体的に貼ったり、カーテンやドレスのように浮かして貼ったり、炎や翅のように貼るなど、たくさんのアイデアが出て来ています。

墨を使って~墨遊び&不思議な文字~ 2022/9月

墨を使って絵を描きます。まずはじっくり墨と向き合って、慣れることから始めます。

墨って何からできてるの?バーベキューの炭とは違うの?から始まって、墨のできるまでの話を聞いたり、墨や硯を触ったりしたら、磨ってみます。硯によって磨りごごちが違うね〜墨の形も色々だし、硯も色々あるね〜那智黒の玉石はツールツル、龍渓石は重ーい、使い込んだ硯は真ん中が凹んでるよ〜ちょっと擦ったくらいでは真っ黒にはならないね〜真っ黒にするには?手についたけど取れる?服は?色々心配していますが、墨のよい香りをマスクをとって嗅いでごらん。いい香りでしょう。お線香ににてる?おばあちゃんの家で嗅ぐ匂い?筆にとって描いてみたら…お箸でもかけるよ。他にも細くて薄い板切れや、古歯ブラシも試してみよう!

試しが済んだら、暗号みたいな象形文字の中から好きな文字を選んで真似てみよう!ヒエログリフやヒンディー文字をひらがなに変換した表を見て、自分の名前を書いたりもしました。自分の干支のはんこを押して完成!

次はモチーフをじっくり観察して描きます。

木工作~ドアノッカーと伝言板~ 2022/8月

今年は、「ドアノッカーと伝言板」です。 と言ってもどちらも街中で見かける事もなくなり、子ども達には縁がないもののように思えますが、いえいえ大変楽しい工作です。

ドアノッカーと呼んでいますが、木を楽器のように打ち付けて音を鳴らす仕組みを作ります。それを中心に、棚を取り付けたり、羽根(アイスキャンディーの棒)が回ったり、しかけをひとつひとつ考えて作っていきます。小学生になると、字を書くようになるので、自作の黒板を作ってみます。薄い板に黒板塗料を美しく塗って丁寧に乾かすと、チョークでちゃんと書けます。そうなると、黒板消しも欲しいし、チョーク置きやチョーク収納が入ります。他にもコルクボードも用意してあるので、どこかにメモを留める場所が欲しくなるし、メモ置きや鉛筆立てだって必要かも…自転車や家の鍵をかける所もあると便利かな?どんどん使い勝手の良いものに進化していきます。お家で活躍してくれるといいですね。

玉ねぎの皮で染めよう! 2022/7月

玉ねぎの一番外側の茶色い皮をみんなで集めて、真っ白なハンカチを染めてみます。みんなのおかげで、たくさんの皮が集まりました。これを大鍋でぐつぐつ炊いて、色を出します。

どうしても紫玉ねぎでやってみたい!と集めて持ってきた子がいましたので、2枚だけ 別鍋でやってみました。

その間に、大豆やスーパーボールや割り箸と輪ゴムを使って 絞り の模様を入れてみました。できたら、お鍋に投入!です。

しばらく付けておくと…

思った以上に濃い色に染まってびっくり!紫玉ねぎは、普通の玉ねぎより薄くて(量が少なかったので)青みがかっていました。

次は媒染処理(みょうばん液に浸けます)ーこれは皮膚につかないようにビニール手袋をしてーで出来上がり!乾いたら、絞りの材料を取っていきます。ひとつひとつ 輪ゴムを取る度に、模様が現れて うれしい!!!の一言。